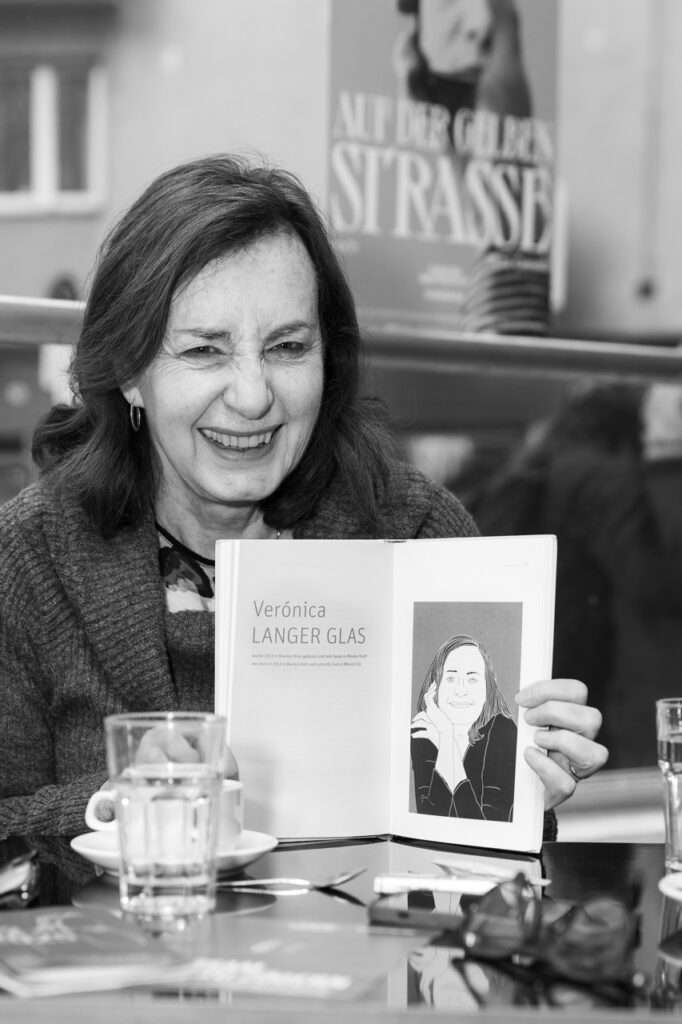

Als Tochter von Holocaust-Opfern ist die vielfach ausgezeichnete argentinisch-mexikanisch-jüdische Schauspielerin Verónica Langer seit fünf Jahren auch österreichische Staatsbürgerin.

Von Andrea Schurian

Österreich-Spanien-Uruguay- Argentinien und wieder zurück nach Wien: „Wir waren immer Migranten, immer auf der Suche nach Sicherheit und Heimatgefühl. Die Eltern sind vor den Nazis geflüchtet, dann mussten wir uns vor der argentinischen Militärjunta in Sicherheit bringen“, erzählt die argentinisch-mexikanische Schauspielerin Verónica Langer. Sechs Jahre hatte sie nach Überlebensspuren ihrer Familie gesucht, war um die Welt gereist und immer wieder auch in Wien unterwegs, wo ihre Eltern herstammten, ehe sie vor den Nazis nach Südamerika fliehen mussten. In Wien traf Verónica Langer auf Cousins und Cousinen, deren Existenz sie bis dahin nicht einmal erahnt hatte: „Diese Begegnungen sind so schön, denn es sind alle so liebenswürdige, offene Menschen. Ich habe eine wirklich sehr intensive und innige Beziehung zu ihnen.“ Zur Erinnerung an eine Großtante, die von den Nazis ermordet worden war, setzte sie einen Stolperstein in Wien.

Einer ihrer Cousins, der Landschaftsarchitekt Janos Karasz, ermunterte sie, Österreicherin zu werden. Seit 2019 können Kinder und Enkel von Holocaust-Opfern die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen, ohne dafür ihre bisherige aufgeben zu müssen. „Mein Sohn wollte so gern Europäer sein“, erklärt sie, warum sie das Angebot angenommen hat. Mit froh leuchtenden Augen und einem sanften Lächeln in der Stimme erzählt sie von der Verleihungszeremonie, schwärmt von ihren guten Kontakten zum österreichischen Botschafter in Mexiko. Ganz offensichtlich ist nun nicht nur der Sohn glücklich mit seiner Verösterreicherung, sondern auch die Mutter. Es fühle sich gut und richtig an, ganz offiziell Wienerin zu sein: „Wien ist wie ein neues Zuhause. Ich habe meine eigenen Plätze gefunden, ich liebe meine schöne Stadt, bin gern hier. Aber natürlich bleibe ich immer auch fremd, wenn ich durch die Straßen spaziere und mich gewiss immer wieder verlaufe.“

Mut und Überlebenswillen

Langers Familiengeschichte ist voller Tragik, Verfolgungen und Fluchten, Fremdsein und Angenommen werden, voller Mut und Überlebenswillen, Haltung und Hoffnungen. Gemeinsam mit dem Schriftsteller Noé Morales Muñoz hat sie ihre Recherche-Erkenntnisse zu einer aufwühlenden, ebenso beklemmenden wie humorvollen Mischung aus Bio-Drama und Objekt-Theater verdichtet: „Mein Stück ist ernst, aber auch lustig. Das Publikum soll nachdenken, aber auch eine gute Zeit haben und lachen können. Der Schock über all das, was passiert ist, kann ja fast nur mit Humor ertragen werden.“

An zwei Abenden im Februar ist Verónica Langer, vielfach ausgezeichnete, argentinisch-mexikanische und seit 2020 auch österreichische Theater- und Filmschauspielerin, mit ihrer – übrigens restlos ausverkauften – autofiktionalen One-Woman-Show Detrás de mí la noche (Hinter mir die Nacht) im Hamakom Theater im zweiten Wiener Bezirk aufgetreten: Recherchehilfen für dieses Erhellungsdrama über Migration, Fremdsein und Erinnerung, über jüdische Traditionen, über Verzweiflung, Abschiednehmen und Zukunftshoffnung, fand Verónica Langer bei dem Wiener Sozialpsychologen Karl Fallend. Der arbeitete gerade an seinem Buch Mimi & Els, in dem er die lebenslange Freundschaft zwischen den Psychoanalytikerinnen Else Pappenheim (1911-2009) und Verónica Langers Mutter, Marie Glas (1910-1978), dokumentiert. „Else Pappenheim und meine Mutter verband mehr als nur der gemeinsame Besuch der Schwarzwald-Schule, das Medizinstudium und die psychoanalytische Ausbildung in Wien. Beide mussten vor dem Nationalsozialismus fliehen: meine Mutter flüchtete nach Lateinamerika, Else Pappenheim in die USA. Fallend machte intensive Recherchen über die beiden, sammelte Fotos und Briefe. Ich half ihm dabei, wo und wie ich konnte, und er half mir. Er wusste, wo ich Informationen bekommen konnte.“

Das Bühnenbild für ihren rund zweistündigen, pausenlosen Monolog ist eine simple, dunkle Box; auf einem Tisch in der Mitte der Box türmen sich mit Erinnerungsstücken befüllte Schachteln. Mitunter, wenn es zum Text passt, wachelt Verónica Langer mit einem Spielzeugflugzeug durch die Luft; nestelt an Spielfigürchen; kämpft mit Telefonkabeln; sucht – und findet – Objekte, die ihre Familiengeschichte bebildern. Und so energiegeladen, wie sie für ihre Recherchen die Welt bereiste, tut sie es nun auch mit Detrás de mí la noche (Hinter mir die Nacht). Sie gastierte und gastiert mit ihrer autofiktionalen Performance an vielen emblematischen Orten in Mexiko, in den USA, in Europa, auch in Argentinien, unter anderem in der Escuela de Mecánica de la Armada, also im größten Foltergefängnis der argentinischen Militärdiktatur, dem nun die Schließung droht. „Was mich da besonders berührt hat, war, dass im Publikum viele Menschen saßen, deren Angehörige von der Militärjunta verschleppt worden sind. Theater sind Orte der Erinnerung. Doch nun schließt Javier Milei Theater, schränkt die freie Presse ein. Er ist ein gefährlicher Mann! Milei schließt alle Orte der Erinnerung.“

Starke Eltern

Schon erstaunlich, dass sie nun just in Wiens zweitem Bezirk performen konnte. Dort also, wo Langers Mutter Marie Glas in einer großbürgerlichen jüdischen Familie aufwuchs, die es mit Spinnerei, Weberei und Pferdehandel zu großem Reichtum gebracht hatte. Hatte Verónica Langer im Zuge der Nachforschungen ihr Elternhaus, ein Palais in der Heinestraße 41, besucht? Wurde sie von den neuen Bewohnern hoffentlich willkommen geheißen und herumgeführt? Die Schauspielerin schüttelt den Kopf, ihr Lachen klingt geradezu erleichtert: „Die Frage hat sich dankenswerterweise nicht gestellt. Denn das Haus wurde in den letzten Kriegstagen völlig zerstört.“

Langers Eltern, Marie Glas und Max Langer, stammten beide aus Wien, beide waren links und sozial engagiert, jüdisch die Mutter, protestantisch der Vater, Psychoanalytikerin die Mutter, Orthopäde der Vater. Weil die Mutter in den 1930er Jahren wegen ihrer jüdischen Herkunft in keinem Wiener Krankenhaus eine Anstellung bekam, schlossen sich die Eltern im spanischen Bürgerkrieg den Widerstandskämpfern an. Doch die Faschisten siegten in Spanien, in Deutschland und Österreich kamen die Nazis an die Macht. Also flüchtete das Ehepaar Langer-Glas zunächst nach Uruguay, wo die beiden älteren Brüder Verónicas auf die Welt kamen, und von dort weiter nach Argentinien, wo zuerst die ältere Schwester und schließlich 1953 Victoría als jüngstes von vier Kindern geboren wurde.

Mama Marie Langer-Glas avancierte zu einer angesehenen Autorin und zu einer der berühmtesten und willensstärksten Psychoanalytikerinnen Lateinamerikas. Sie war 1942 Mitbegründerin und vorübergehend sogar Präsidentin der Asociación Psicoanalitíca Argentina, verließ die Vereinigung wieder in den 1960er Jahren und engagierte sich stattdessen in der Gewerkschaft. In den letzten Lebensjahren gelang ihr die Verwirklichung ihres großen Lebenszieles, nämlich, Psychoanalyse mit Marxismus zu verknüpfen. „Sie war eine liebevolle Mutter und eine so starke, erfolgreiche Frau! Auch mein Vater war, auf eine viel stillere Weise, ein starker Mann. Er war Nicht-Jude, weil nur sein Vater, nicht aber seine Mutter jüdisch war. Den Nazis war das egal, die machten ihn zum Juden. Vaters erste Frau wurde in einem KZ getötet. Wodurch sich mein Vater von meiner Mutter unterschied: Sie war Kommunistin, er aber wollte keiner Partei angehören. Er wollte immer frei bleiben und Distanz halten. Das verstehe ich gut, mir geht es ganz genauso.“ 1965 starb der Vater an Lungenkrebs. Einige der väterlichen Eigen- und mütterlichen Gepflogenheiten hat sie in ihrem 2023 erschienenen Roman Las Larvas (Verlag Grupo Editorial Patria – Hachette Literatur) wohl auch ihren Figuren auf den Leib geschrieben. Geradezu zärtlich und mit dem ihr eigenen Humor entwickelt sie ein eigenes Universum, in dem Verhaltensmuster und Eigenschaften die Hauptrollen spielen, die den Eltern so wichtig waren: Freundschaft, Fürsorglichkeit, Lebensfreude, Liebe und Erlösung. Fehlt eigentlich nur, dass es Las Larvas (Die Larven) auch in deutscher Übersetzung gibt. Derzeit schreibt sie jedenfalls bereits an ihrem nächsten Roman. Weil „fad wird mir nie“, diesen Satz glaubt man ihr aufs Wort.

Vielfach ausgezeichnet

Wie jeder in ihrer Familie wollte auch Verónica Langer zunächst Medizin studieren, stellte allerdings bald fest, dass nicht der Arztberuf, sondern die Schauspielerei ihre Berufung ist. Sie begann in Argentinien mit dem Schauspielstudium. Doch 1974 drohte Gefahr vom sogenannten Triple A, von der Argentinischen Antikommunistischen Allianz. Deren erklärtes Ziel war die Ausrottung linksgerichteter Studierender, gewerkschaftlich organisierter Arbeiter und oppositioneller Intellektueller. Die argentinische Militärjunta verschleppte, folterte, tötete linksgerichtete Menschen, auch Marie Langer-Glas war gefährdet. 1974 schließlich floh die Familie nach Mexiko, Verónica war gerade 21 Jahre alt geworden. „Ich habe viele Freunde, die in Argentinien getötet wurden. Unsere Wohnung in Buenos Aires lag im letzten Stock, zwei Stockwerke darunter wohnte eine mit uns befreundete Familie mit vier Kindern. Einer der Söhne war mein erster Freund. Er wurde auf der Straße erschlagen, andere Familienmitglieder von der Junta verschleppt. Es war so furchtbar“, sagt sie. „Wenn ich daran denke, kommen mir immer noch die Tränen.“

In Mexiko fühlt sie sich sicher und zu Hause. Sie liebt das Land für die Großzügigkeit und Offenheit, mit der migrantische Menschen aufgenommen werden. Dem Fremden zugewandt: Das hat Tradition, viele von den Nazis verfolgte Jüdinnen und Juden fanden in Mexiko Asyl. „Mexiko war bekanntlich auch das einzige Land, das gegen den ‚Anschluss‘ Österreichs an Nazideutschland protestiert hat.“

Verónica Langer ist nicht nur, aber vor allem in Südamerika ein bekannter Film-, Fernseh- und Theaterstar. Unter anderem wurde sie beim Internationalen Filmfestival von Morelia als beste Schauspielerin geehrt; sechsmal war sie für den Ariel nominiert, zweimal hat sie diesen höchsten mexikanischen Filmpreis auch bekommen. Als Netflix-Star ist sie – etwa mit Blumige Aussichten oder Influencia – auf der ganzen Welt zu Hause. Nun führt uns schon ein kleiner Spaziergang rund ums Hamakom Theater schnurstracks zurück zu den mütterlichen Wurzeln: „Hier“, sagt Verónica Langer und lugt über einen Zaun in der Tempelgasse, „hier hat meine Mutter in einer streng jüdischen Zeremonie ihren zweiten Mann geheiratet.“ „Hier“ ist die Tempelgasse 3-5, wo seit den 1990er Jahren das psychosoziale Zentrum Esra Nachkommen jüdischer Opfer des Holocaust sowie schwer traumatisierte, nicht-jüdische Menschen und Zuwanderer betreut, erinnern vier Säulen daran, was früher da war: freistehend zwischen zwei Höfen befand sich der Leopoldstädter Tempel. Wiens größte Synagoge mit zweitausend Sitz- und fast ebenso vielen Stehplätzen war während des November-Pogroms zerstört worden. Die Ehe hielt nicht lang, Marie Glas verliebte sich in den Wiener Orthopäden Max Langer, mit dem gemeinsam sie spanischen Widerstandskämpfern medizinisch zur Seite stand; und den sie später standesamtlich heiraten sollte. „Meine Mutter war Jüdin, mein Vater Christ. Aber für meine Eltern spielte Religion keine Rolle. Wir wuchsen komplett areligiös auf.“ Bis heute führe sie ein Leben frei von religiösen Geboten und Verhaltensregeln.

Am Abend wird ihre mit Sicherheit äußerst kräfteraubende Solo-Performance im Hamakom Theater mit Standing Ovations, Bravorufen und tosendem Applaus belohnt. Verónica Langer lächelt glücklich. Ein bisschen zu Hause in Wien, ja, fühlt sich besser an als ursprünglich befürchtet.