Warum steht der Liberalismus zunehmend unter Druck, die liberale Demokratie scheinbar aber nach wie vor hoch im Kurs? Der Politologe Jan-Werner Müller liefert in seinem Essayband „Furcht und Freiheit“ eine scharfsinnige Beschreibung und tritt für einen „Liberalismus der Rechte“ ein.

Von Michael Pekler

Auf die Frage, wo in einer Demokratie die individuelle Freiheit endet, sind in den vergangenen Wochen höchst unterschiedliche Antworten gegeben worden. Ist sie bereits zu Ende, wenn ich nach zehn Uhr abends nicht mehr das Haus verlassen darf? Oder, noch schlimmer, nicht mehr demonstrieren darf, wann und wie ich will? Man dürfe sich nicht zu Tode fürchten, behaupten die einen und protestieren gegen Verordnungen, die von einer demokratisch – und möglicherweise sogar von ihnen selbst – gewählten Regierung erlassen wurden. Die Furcht vor dem Verlust dieser als persönlich definierten Freiheit ist ein schlechter Ratgeber in Zeiten wie diesen, meinen die anderen, weil sie das Gemeinwohl gefährde. Da müsse man die wohlgemerkt vorübergehende Einschränkung gewisser Rechte in Kauf nehmen.

Immer mit dabei im Spiel: der Liberalismus. Die einen reklamieren ihn für sich und meinen damit oft einen Individualismus, der es ihnen erlaubt, unliebsame rechtliche Verordnungen zu missachten. Österreich sei, so das Argument, nämlich auf dem besten Weg zur „illiberalen Demokratie“, wie man sie in Ungarn, Polen und der Türkei vorgeführt bekomme. Die anderen hingegen meinen mit Liberalismus – im Sinne von Thomas Hobbes – einen liberalen Gesellschaftsvertrag: die Sicherung des Einzelnen durch den Staat als Souverän, aber eben unter der Berücksichtigung der Interessen und Lebensentwürfe aller.

Betrachtet man diese politische Diskussion – oder besser: Diskussion über Politik –, könnte man ins Staunen kommen. Nun mag es in einer sich erst entwickelnden Debatte notwendig sein, die Definitionen zunächst neu zu bestimmen. Doch spätestens, wenn Beschreibungen zu sogenannten „Kampfbegriffen“ werden, ergibt sich ein Problem. Denn man müsste sich fragen: Wovon sprechen wir eigentlich? Was ist das für eine „Freiheit“, die wir meinen? Und was ist das für ein „elitärer“ Liberalismus, der uns mit Wokeness, übertriebener Political Correctness und Cancel Culture angeblich auf die Nerven geht?

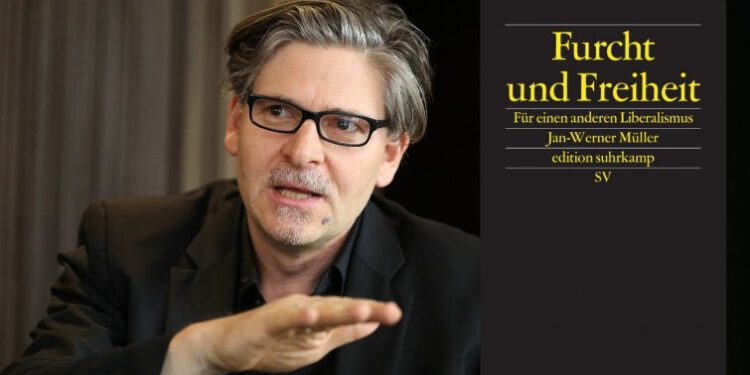

Der deutsche Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller, der in Princeton Politische Theorie lehrt, hat Furcht und Freiheit bereits kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie geschrieben. Und es ist vielleicht gerade deshalb ein Buch der Stunde, weil Müller auf viele dadurch aufgeworfene Fragen – nach Freiheit, Demokratie und Grundrechten – nicht im Nachhinein journalistisch reagiert, sondern sie ideengeschichtlich in neuem Kontext betrachtet.

Seine Referenz ist die jüdisch-amerikanische Politologin und Harvard-Professorin Judith Shklar (1928–1992). Aus Riga mit den Eltern 1939 in die USA geflohen, wurde Shklar angesichts der politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts mit ihrer Idee eines „Liberalismus der Furcht“ zur vielleicht wichtigsten Theoretikerin des Liberalismus. Dieser ziele auf existenzielle Sicherheit ab, auf ein Leben ohne Furcht vor Grausamkeiten, das Freiheit überhaupt erst ermögliche: „Furcht kann, ja muss zum Gegenstand politischer Urteilskraft werden.“ Das hat nichts mit Vernunft zu tun und noch weniger mit Moral – ohnehin keine politischen Kategorien –, sondern mit einem sich daraus ergebenden „Liberalismus der Rechte“.

Deshalb müsste sich am Anfang, so Müller, die These aufgreifend und weiterdenkend, durchaus im Sinne Goethes („Die wahre Liberalität ist Anerkennung“) ein Bewusstsein für die Unterschiede finden und die damit einhergehende Anerkennung von Rechten. Und zwar nicht gönnerhaft durch die Mehrheit, sondern, im Sinne eines humanistischen Liberalismus, als Schutz gegenüber den Mächtigen.

Müller analysiert präzise die verschiedenen Formen von Kritik am Liberalismus: Jene populistische an den „liberalen Eliten“ sowie eine grundsätzlichere, die Neoliberalismus und Liberalismus nicht unterscheiden will. Er zeigt auf, wie der „Konflikt zwischen ,Volkʻ und ,liberalen kosmopolitischen Elitenʻ als Zeitdiagnose“ jenen rechtsnationalen Populisten zupass kommt, die damit (auch) ein antisemitisches Narrativ tradieren und meinen, im Sinne des „wahren Volks“ zu agieren. Und wie dieser auf identitätspolitischer Ebene ausgetragen wird. Müllers Plädoyer für eine „Entkulturalisierung“ der politischen Auseinandersetzung ist stimmig: „Grundrechte für Minderheiten, die bisher in Furcht leben mussten“, seien eben keine kulturelle Frage, sondern eine der Gleichbehandlung.

Müllers essayistischer Stil entspricht dem gewählten Zugang. Kein historischer Abriss von den Gründervätern des Liberalismus der Selbstentfaltung bis zum „progressiven Neoliberalismus“ (Nancy Fraser) dieser Tage bildet den theoretischen Erzählbogen, sondern eine ständige Verknüpfung gegenwärtiger Bilder von Liberalismus mit dessen verzweigter Ideengeschichte. Dabei ist Müller kein Dogmatiker mit fertiger „Lektion“ für das 21. Jahrhundert, sondern ein Befürworter der Skepsis. Oder, um es mit Blick auf Isaiah Berlin zu sagen: Nicht Selbstsicherheit bleibt die stärkste Waffe, sondern Selbstzweifel.

Jan-Werner Müller

Furcht und Freiheit. Für einen anderen Liberalismus

Suhrkamp, Frankfurt 2019

171 S., EUR 16,50