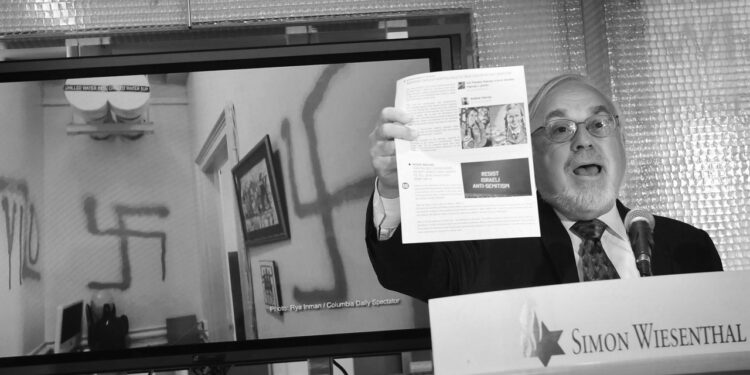

Von Wien nach Damaskus, von Bahrain nach Buenos Aires: Rabbiner Abraham Cooper, stellvertretender Direktor des Simon-Wiesenthal-Centers in Los Angeles, spricht im Interview über Islamismus, politische Verantwortung, interreligiöse Zusammenarbeit, diplomatische Gratwanderungen und die Gefahren politischer Naivität.

von Mark Napadenski

Wien, Anfang Mai 2025. Es sind festliche Tage, in denen Rabbi Abraham Cooper, stellvertretender Direktor des Simon-Wiesenthal-Centers in Los Angeles und eine der profiliertesten Stimmen im internationalen Kampf gegen Antisemitismus und religiöse Intoleranz, Österreich und Deutschland besucht. 80 Jahre Kriegsende – 70 Jahre Staatsvertrag. Im Zentrum seiner Gespräche auf seiner Tour durch Europa steht die Zukunft Europas, die Rolle des politischen Islam auch in den USA, Antisemitismus und die Frage, wie sich Demokratien im 21. Jahrhundert gegen Hass und Radikalisierung schützen können. Anlässlich des Jahrestages zum Ende der NS-Diktatur richtete Rabbi Cooper einen Appell an Deutschland und Österreich:

„Im Jahr 2025 wird immer noch zum Boykott des jüdischen Staates und von Unternehmen in jüdischem Besitz aufgerufen. Denn heute werden in den Straßen von Berlin, Amsterdam, London, Paris, Oslo, Brüssel, Stock-holm – und ja, auch in Toronto, Montreal, New York, Chicago und Los Angeles – wieder die Worte „Tod den Juden“ gebrüllt. Denn im Jahr 2025 verbreiten Antisemiten an Eliteuniversitäten, in den Medien, in der Kunst, unter Meinungsmachern und Kommentatoren ganz offen Judenhass – wohl wissend, dass sie für ihren Hass keinen Preis zahlen werden. Deshalb wenden wir uns an Sie – an die Generation des 21. Jahrhunderts: Sagen Sie Nein zum Hass. Sagen Sie Nein zur Gier. Sagen Sie Nein zur Apathie. Übernehmen Sie die Führung im Kampf gegen Judenhass und Holocaust-Leugnung. Nur mit Ihrer Hilfe kann das „Nie wieder“ ein Versprechen bleiben – und nicht wieder zu einer Lüge werden.

In Österreich sprach Rabbiner Abraham Cooper mit dem österreichischen Bundeskanzler Stocker auch über eine mögliche Einstufung der Muslimbruderschaft als terroristische Organisation. Warum wäre ein solcher Schritt von Bedeutung?

Abraham Cooper: Weil er über die Symbolik hinausgeht. Eine Einstufung der Muslimbruderschaft als terroristische Organisation würde es Österreich ermöglichen, auf Basis bestehender Gesetze gezielter gegen Personen und Strukturen vorzugehen, die aus dieser ideologischen Quelle gespeist werden. Es geht nicht nur darum, ein Statement abzugeben, sondern darum, konkrete rechtliche Werkzeuge zu schaffen. Auch, um letztendlich Personen des Landes zu verweisen die Mitglieder dieser Organisation sind und die hier nicht sein sollten. Und wenn Österreich das macht, hat das internationale Strahlkraft: Viele Länder kämpfen mit derselben Problematik, aber niemand will den ersten Schritt wagen.

NU: Glauben Sie, dass in Europa der politische Wille dafür vorhanden ist?

Abraham Cooper: Europa ist ein Kontinent mit tief verankerten demokratischen Prinzipien aber auch mit einer zunehmenden politischen Verunsicherung. Es braucht also nicht nur Gesetze, sondern auch den notwendigen Mut. Ich kann nicht für den österreichischen Kanzler sprechen, aber wir hatten ein offenes, respektvolles Gespräch. Die Entscheidung darüber wird letztlich in Wien getroffen. Wir denken jedenfalls, dass es ein notweniger nächster Stritt wäre.

NU: Sie sind international bestens vernetzt und haben auch mit dem syrischen Außenminister gesprochen, das klingt überraschend, zumal die gegenwärtige Regierung in Damaskus für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wird. Was war der Anlass?

Abraham Cooper: Die Einladung nach New York kam auch für uns überraschend, aber ich bin der Meinung, dass man auch mit schwierigen Gesprächspartnern reden muss, wenn es z.B. um konkrete humanitäre Projekte geht. Ich habe angeregt, gemeinsam in einem Staatenzusammenschluss, darunter auch Israel, ein Krankenhaus in Syrien aufzubauen. Nicht, um irgendwen zu legitimieren, sondern um zu prüfen, ob tatsächlich ein Wandel möglich ist. Ob die Partner glaubwürdig sind. Solche Gespräche führen wir als NGOs, nicht als Vertreter von Regierungen.

NU: Ist es nicht naiv, mit einem Regime zu verhandeln, dessen politische DNA bei Al Quaida wurzelt? Afghanistan ist ein Beispiel für voreilige Lorbeeren.

Abraham Cooper: Nein, es ist nicht naiv, sondern realistisch. Wir täuschen uns nicht über die Natur dieses Regimes. Aber Veränderung ist möglich – ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Ich war 1972 in der Sowjetunion. Damals hätte niemand geglaubt, dass der Eiserne Vorhang ohne Schuss fällt. Aber er ist gefallen. Nicht wegen einer politischen Großmacht, sondern wegen dem Mut einzelner Menschen, die sich für das Richtige einsetzen.

NU: Sie sprechen oft von interreligiösem Dialog und reisen in viele arabische Länder, um eben diesen zu fördern. Wie sind Ihre Erfahrungen?

Abraham Cooper: Als wir 2017 zum ersten Mal in Bahrain waren, stellte ich dem König eine Frage: Wie würde er es finden, wenn wir eine Delegation religiöser Führer aus Bahrain nach Jerusalem einladen? Er sagte: ´Meine Bürger dürfen überall hinreisen´. Zwei Jahre später kamen 24 interreligiöse Vertreter. Und er verfasste die Kingdom of Bahrain Declaration on Religious Tolerance – ein erstaunlich klares, einfach verständliches Dokument über Religionsfreiheit. Sogar Papst Franziskus zitierte es ausführlich bei seinem Besuch in Bahrain. Ein arabischer König inspirierte den Papst über Toleranz zu sprechen, das ist bemerkenswert. Bahrein ist ein kleines Land, aber sein König hat Weitblick gezeigt. Genau darauf kommt es an.

NU: In den USA macht sich seit Jahren eine anti-israelische Stimmung breit, die jetzt durch den Pro-Hamas-Aktivismus in massiven Antisemitismus umgeschlagen hat. Jetzt hat US-Präsident Trump Harvard und andere Eliteuniversitäten ins Visier genommen. Hat man hier zu lange zugesehen?

Abraham Cooper: Hier ist lange nichts geschehen, als an den Universitäten unter dem Deckmantel der Wokeness das Existenzrecht Israels in Zweifel gezogen wurde. Harvard war bereits in den 1930er-Jahren freundlicher zu Nazis als zu Juden. Heute werden jüdische Studenten nicht vor antisemitischen Übergriffen geschützt. Auch die Besetzung von Professorenstellen ist dementsprechend.

NU: Sie waren kürzlich auch in Argentinien. Dort hat Präsident Javier Milei Ihnen Zugang zu historischen Archiven gewährt. Welche Bedeutung hat das?

Abraham Cooper: Eine enorme Bedeutung. Jahrzehntelang waren zentrale Dokumente über die Aktivitäten von NS-Tätern in Argentinien schwer zugänglich. Mit einem Anruf von Milei wurden uns nun alle Türen geöffnet. Die Geschichte verändert sich nicht, aber der Zugang dazu schon. Ich saß dort, in jenem Gebäude, von dessen Balkon Perón einst die Massen begrüßte, und dachte: Die Zeiten ändern sich wirklich. Das hätte ich bei meinem ersten Besuch in Wien, bei Simon Wiesenthal, alles nicht für möglich gehalten.

NU: Sie betonen immer wieder: Wandel ist möglich. Ist das Ihre wichtigste Lehre aus Jahrzehnten diplomatischer Arbeit?

Abraham Cooper: Vielleicht. Aber auch: 95 Prozent von Leadership ist Präsenz. Zuhören. Mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Nur durch direkten Kontakt mit anderen Kulturen und Religionen können wir Vorurteile überwinden. Die Welt ist komplex, ja. Aber es gibt überall Menschen, die für das Gute kämpfen und das oft ganz leise, ganz lokal. Sie sind die eigentlichen Akteure des Wandels. Ihnen müssen wir mehr zuhören.