Der Panama-Skandal von 1893 war einer der größten politischen und finanziellen Skandale des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Hintergrund war der gescheiterte Bau des Panama-Kanals durch ein französisches Unternehmen unter der Leitung von Ferdinand de Lesseps.

Von Gerhard Jelinek

Neben massiver Korruption und dem finanziellen Zusammenbruch spielte auch der aufkommende Antisemitismus eine entscheidende Rolle, insbesondere in Bezug auf die beiden jüdischen Finanziers Baron Jacques de Reinach und Cornelius Herz. 85.000 Investoren, darunter viele Kleinbürger, verloren ihr Geld – was eine massive politische Krise auslöste.

Der französische Bankier Jacques de Reinach war als Finanzberater der Panama-Gesellschaft maßgeblich daran beteiligt, Investoren zu gewinnen und Politiker zu bestechen, um das Projekt weiterzuführen. Als der Skandal aufflog, wurde er als eine der Hauptfiguren der Korruptionsaffäre entlarvt. Am 20. November 1892 wurde Reinach tot in seinem Haus in Paris aufgefunden – angeblich starb er an den Folgen einer Vergiftung. Ob es Selbstmord oder ein politischer Mord war, ist bis heute ungeklärt. Sein Tod verhinderte, dass er vor Gericht gestellt wurde, und ließ viele Fragen offen.

Ein weiterer zentraler Akteur war Cornelius Herz, ein französisch-amerikanischer Arzt, Unternehmer und Finanzmann. Er war ebenfalls tief in die Bestechungsaffäre verwickelt und soll hohe Summen erhalten haben, um Politiker und Medien zu beeinflussen. Als der Skandal eskalierte, floh Herz nach England und behauptete, er sei schwer krank. Frankreich versuchte, ihn auszuliefern, doch die britischen Behörden lehnten dies ab. Er verbrachte den Rest seines Lebens im Exil und starb 1898, ohne jemals verurteilt worden zu sein.

Antisemitismus und der Panama-Skandal

Der Skandal führte zu einer starken Welle des Antisemitismus in Frankreich. Antisemitische Zeitungen und Politiker nutzten den Skandal, um Verschwörungstheorien über eine angebliche jüdische Kontrolle der Finanzwelt zu verbreiten. Die so geschürte Stimmung gegen Juden löste einen antisemitischen Flächenbrand aus, der nur wenige Jahre später in der berühmten „Dreyfus-Affäre“ gipfelt.

Der Reihe nach: Nach dem erfolgreichen Bau des Suezkanals durch Ingenieur Ferdinand de Lesseps richtete sich dessen Blick zehn Jahre später auf Südamerika. Ein Kanal sollte die Schifffahrt zwischen dem Pazifischem und dem Atlantischem Ozean durch den Graben des Isthmus von Panama ermöglichen. Der 71-jährige Lesseps witterte das große Geschäft und entwarf erste Pläne.

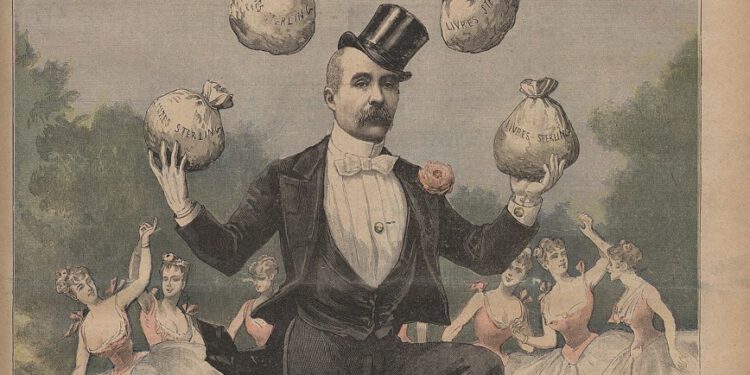

Damals wurden solche Vorhaben durch privates Kapital finanziert. Lesseps und weitere Stars der Pariser Gesellschaft, wie etwa Gustave Eiffel, Erbauer des gleichnamigen Wahrzeichens, gründeten ein Unternehmen und suchten Investoren. Frankreichs Mittelstand ließ sich von den Geschäftsaussichten überzeugen. Mehr als 85.000 Kleinanleger erhofften eine saftige Dividende. Die öffentliche Meinung wurde durch massive Zuwendungen an Zeitungen entsprechend aufbereitet. Abgeordnete und Minister wurden bestochen. Dadurch fehlte das investierte Geld für das eigentliche Projekt. Die Planungskosten explodierten, das Unternehmen ging 1889 bankrott, tausende Kleinanleger verloren ihr Geld. Der Bau sollte zwölf Jahre dauern, 600 Millionen Francs kosten und ursprünglich ohne teure Schleusen auskommen. Allerdings wird die amerikanische Landenge von einer hohen Bergkette durchzogen, daher stießen die ersten Arbeiten auf enorme Probleme. Lesseps bat daher Gustave Eiffel um eine Überarbeitung und darum, umfangreiche Schleusen zu planen. Das verteuerte das Projekt um ein Vielfaches.

Zunächst wurde die Affäre totgeschwiegen. Es dauerte drei Jahre, ehe der Skandal vor Gericht kam. Im November 1892 sollte in Paris ein spektakulärer Gerichtsprozess beginnen. Dieser endete im März 1893 mit der Verurteilung des ehemaligen Ministers für öffentliche Arbeiten zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe. Er war der einzige, der naiv genug war, seine Beteiligung an diesem gigantischen Skandal zuzugeben. Unter den anderen Angeklagten entgingen Ferdinand de Lesseps und Gustave Eiffel dank einer Verjährungsfrist einer Gefängnisstrafe.

Baron de Reinach war tot, sein Kompagnon, Cornelius Herz, der Baron Reinach die ganze Schuld in die Schuhe schob, hatte sich rechtzeitig nach England abgesetzt. Und die Engländer lieferten ihn nicht aus, er leide an Diabetes und habe ohnehin nur noch kurz zu leben. Mehr als die gescheiterte juristische Aufarbeitung des Falls, in den „tout Paris“ verwickelt scheint, hinterließ die Panama-Affäre tiefe gesellschaftliche Furchen.

Die Involvierung zweier jüdischer Financiers in die Affäre ließ den latenten Antisemitismus im republikanischen Frankreich hochkochen. Geschürt wurden die Ressentiments von Édouard Drumont. Der Buchautor und Zeitungsverleger nützte die Situation und polemisierte gegen die jüdische Gemeinschaft in Frankreich. Zunächst ein monarchistischer Nationalist, entwickelte sich Drumont zum Kapitalismuskritiker und zum Antisemiten. Er formte diese Haltung zu einer Ideologie und zu einer Erzählung der Weltverschwörung. Sein zweibändiges Buch „La France Juive“ wurde zum Bestseller, das antisemitische Machwerk erlebte 200 Auflagen. Édouard Drumont wurde zum reichen Mann und Gründer einer antisemitischen Zeitung La Libre Parole. Die Panama-Affäre nützte Drumont für gezielte Skandalisierungen. Über ein Abgeordnetenmandat, das er in der algerischen Kolonie erreichte, zog Drumont in das Abgeordnetenhaus der Dritten Republik ein, polemisierte gegen die Juden und gründete eine antisemitische Fraktion namens Group antijuif. Édouard Drumont wurde zum Erfinder obskurer Verschwörungstheorien, wonach Juden, Freimaurer und Jakobiner zusammenwirken würden, um das katholische Frankreich ins Unglück zu stürzen. Vieles von dem, was Édouard Drumont in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts propagierte, wurde im 20. Jahrhundert zur tödlichen Waffe gegen Jüdinnen und Juden in Europa.

Der Panama-Skandal und seine Instrumentalisierung entwickelte sich zum Brandbeschleuniger des Judenhasses in Frankreich und des europäischen Antisemitismus. Jahre später zog ein Pariser Gerichtshof den rechtlichen Schlussstrich und bestätigte einen Vergleich zwischen den Liquidatoren der Panama-Gesellschaft, den Erben von Baron de Reinach und Cornelius Herz, wonach die Erben jeweils 1,5 Millionen Francs zu bezahlen haben. Den Kanal baute weder Lesseps noch Eiffel fertig. Erst den Amerikanern gelang der Durchbruch. Der Panamakanal – erwartungsgemäß mit riesigen Schleusen ausgestattet – wurde am 3. August 1914 eröffnet, genau an jenem Tag, an dem Deutschland Frankreich den Krieg erklärte.