Kommentar von Martin Engelberg

Dass Donald Trump sowohl bei der Wahl 2016 als auch vier Jahre später so viele Stimmen für sich gewinnen konnte, hat viele Gründe. Einer der wesentlichen erscheint mir das Aufbegehren gegen die von vielen als Joch empfundene, in den USA überbordende Political Correctness.

Wie kommt es zu dieser Reaktion? Ganz besonders in den Vereinigten Staaten wird das im ersten Verfassungszusatz fixierte Recht auf freie Meinungsäußerung hochgehalten. Amerikaner sollen jederzeit sagen können, was sie glauben und denken. Andererseits hat sich in den letzten Jahrzehnten in den USA unter dem Schlagwort der politischen Korrektheit ein Tugendterror entwickelt. Die Möglichkeit zur offenen Diskussion wird in noch nie dagewesener Weise eingeschränkt: im öffentlichen Diskurs und, schlimmer noch, auch an den Universitäten. Andersdenkende, als politisch nicht korrekt Identifizierte, werden zensuriert, eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht. Abweichende Meinungen werden heute in den USA schärfer sanktioniert als abweichendes Verhalten – über Boykott, Stigmatisierung und Ausschluss. So wurde der ursprünglich löbliche Wunsch, Rassismus und Sexismus aus dem öffentlichen Diskurs zu verbannen, zunehmend pervertiert.

Die Unter-Dreißigjährigen werden in den USA schon spöttisch „Generation Snowflake“ (Generation Schneeflocke) genannt. Sie sind gegenüber Verletzungen der Political Correctness besonders empfindlich. Die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice bezeichnete die politische Korrektheit als ernsthafte Bedrohung der universitären Lehre, wo es schließlich auch darum ginge, die eigene „Comfort Zone“ (Wohlfühlzone) zu verlassen: Anstatt sich mit anderen Sichtweisen zu befassen, zerfalle die Gesellschaft in immer kleinere Identitätsgruppen mit eigenem Narrativ.

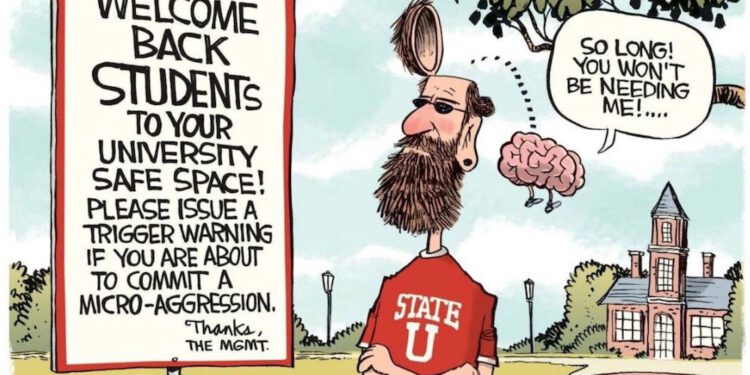

Wie sehr die politische Korrektheit in den USA ausartet, mutet mitunter geradezu kabaretthaft an: Man darf an US-Unis einen asiatisch aussehenden Kommilitonen nicht danach fragen, ob er einem bei einer Mathematik-Arbeit helfen könnte. Dies würde nämlich das Vorurteil bedienen, alle asiatischen Studenten wären gut in Mathematik. Es gilt daher als „Microaggression“ und ist verboten. Vorlesungen an amerikanischen Unis zu – hierorts wohl als völlig unbedenklich empfundenen – Themen müssen „Trigger-Warnings“ vorangestellt werden, um Traumata und Diskriminierung zu vermeiden. „Safe Spaces“ werden für die zukünftige akademische Elite der USA eingerichtet.

Gegen diese als Arroganz und Ignoranz der politischen Klasse, der Medien und der Universitäten empfundene Entwicklung gibt es offensichtlich einen stillen, aber nicht minder wütenden Widerstand. Es war Donald Trump, der genau diese Menschen ansprach. Er versinnbildlichte das Aufbegehren gegen die Eliten in Washington, gegen die Abgehobenheit gegenüber den „Menschen da draußen“. Der Kulminationspunkt im Wahlkampf 2016 war eine Rede Hillary Clintons, in der sie sagte, man könne die Hälfte von Trumps Anhängern in einen „basket of deplorables“ (Korb der Kläglichen) werfen und sie als Rassisten, Sexisten, Homophobe, Xenophobe und Islamophobe bezeichnete.

Donald Trumps Vulgarität schadete ihm selbst – entgegen aller Erwartungen – überhaupt nicht, im Gegenteil: Sie wurde zu einem Symbol der Gegenattacke im kulturellen Klassenkampf. „Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und ich würde keine Wähler verlieren“, prahlte er in einer Wahlkampfrede 2016. Während die Eliten von Trumps Verhalten, seiner Ausdrucksweise, seiner Primitivität angewidert waren, fühlten sich die Menschen „draußen“ offensichtlich angesprochen –im „Fly-over Land“, wie jene weiten Teile der USA verächtlich genannt werden, über welche die Eliten der Ost- und Westküste für gewöhnlich nur drüberfliegen.

Die Vereinigten Staaten haben es immer wieder geschafft, sich neu zu erfinden. Man kann zuversichtlich sein, dass auch die Phänomene der überbordenden Political Correctness und des Trumpism überwunden werden können. Dringend nötig ist das allemal.