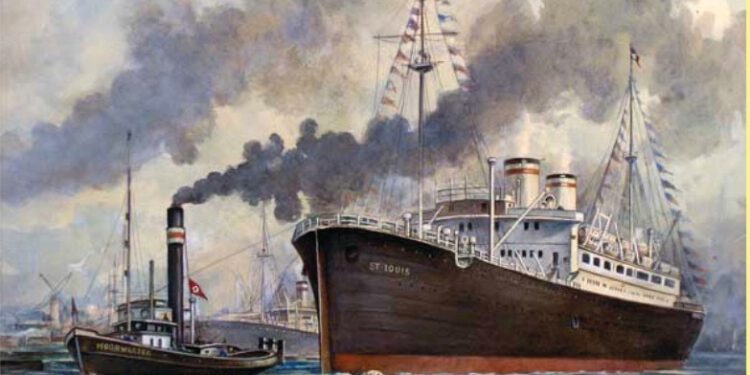

Am 13. Mai 1939 lösen die Matrosen des deutschen Luxus-Dampfers MS St. Louis im Hamburger Hafen die Leinen. Gemächlich fährt der Ozean-Liner mit seinen 17.600 Bruttoregistertonnen die Alster hinaus aufs Meer. Fast alle Passagiere werden wohl an Deck gestanden sein, um letzte Blicke auf die Heimat zu werfen.

Von Gerhard Jelinek

An Bord der MS St. Louis befinden sich 937 jüdische Emigranten, die sechs Jahre nach Hitlers Machtergreifung aus Deutschland fliehen, weil sie um ihr Leben fürchten. Ziel der Reise ist die Karibikinsel Kuba. Dort wollen die Flüchtlinge auf ein Einreisevisum in die USA warten. Kuba soll eine temporäre Zwischenstation sein. Viele der Emigranten müssen alles in Deutschland zurücklassen. Mindestens 140 Dollar kostet die Überfahrt, nach heutigem Geldwert etwa 3.000 Euro in der billigen Klasse. Auch die Hoffnung auf ein Visum in Kuba wird viel Geld gekostet haben. Flucht hat immer auch eine soziale Komponente. Wer zahlt, hat bessere Chancen den Nazi-Schergen zu entkommen. Die Reise der St. Louis ist penibel dokumentiert. Der deutsche Kapitän Gustav Schröder führt das Schiff. Es wird seine schwierigste Reise. Nach zwei Wochen Atlantiküberquerung legt das deutsche Schiff vor der Zuckerinsel an. Die Behörden verbieten den Passagieren von Deck zu gehen. Nur eine Handvoll jüdischer Emigranten, die ein US-Visum haben, dürfen das Land betreten. Kapitän Schröder verhandelt. Vergeblich.

Zwei Tage vor Ankunft der MS St. Louis haben die kubanischen Behörden die Visa-Bestimmungen geändert. Deutsche Geheimdienste sind auch in der Karibik aktiv. Obwohl sich auch jüdische Organisationen für die deutschen Flüchtlinge einsetzen, muss die St Louis den Hafen vor Havanna verlassen. Auf dem Schiff bricht Panik aus. Ein Passagier stürzt sich von Bord. Lieber sterben als wieder in die Hände der Nazis zu fallen. Er kann gerettet werden. Der Dampfer nimmt Kurs auf Florida. Ganz nahe an die Küste heran steuert Gustav Schröder sein Schiff. Es soll von den amerikanischen Behörden gesehen werden. Das Schiff kreuzt Tage vor Florida. Die US-Behörden verweigern die Landung der Passagiere. Auch Kanada lehnt ab. An Bord des Schiffes spitzt sich die Lage zu. Passagiere drohen mit einem Massen-Selbstmord oder mit Meuterei. Die Reederei befiehlt Kapitän Schröder die Rückkehr nach Hamburg.

1933 ist der deutsche Kapitän der NSDAP beigetreten. Dennoch befolgt Schröder den Befehl zur Heimfahrt nur zögerlich. Der Kapitän will „seine“ Passagiere nicht den Nazis ausliefern. So steuert er das Schiff an die englische Küste. Er überlegt sogar den Atlantik-Liner vor der englischen Küste absichtlich auf Grund zu setzen.

Nach langen Verhandlungen stimmt Belgien zu, die deutschen Flüchtlinge in Antwerpen von Bord gehen zu lassen. Belgien, Frankreich, die Niederlande und England erklären sich bereit, jeweils einem Viertel der jüdischen Emigranten Visa zu erteilen. Nach Kriegsbeginn im September 1939 werden die Flüchtlinge als „Deutsche“ in Internierungslagern festgehalten.

Als die Wehrmacht im Juni 1940 Belgien, die Niederlande und Frankreich erobert, gerät die Mehrzahl der Passagiere wieder in den Herrschaftsbereich des NS-Regimes. 245 Passagiere der St. Louis werden ermordet. Weitere 80, die von England aus in Internierungslager nach Kanada gebracht werden sollten, gehen mit der Arandora Star im Atlantik unter, als ein deutsches U-Boot den Passagierdampfer versenkt. Nur 450 Passagiere der St. Louis überleben Krieg und Nationalsozialismus.

Gustav Schröders Fahrt mit der St. Louis wird in den 1970er Jahren zum Kinofilm. Stuart Rosenberg inszenierte die „Reise der Verdammten“ mit Max von Sydow in der Rolle des Kapitäns.

Zwischen 1933 – der Machtübernahme Hitlers in Deutschland – und 1942 flüchteten rund 70.000 Juden und Jüdinnen aus dem Deutschen Reich und ab 1938 etwa 15.000 auch aus dem annektierten Österreich nach Süd- und Mittelamerika. Argentinien war das wichtigste lateinamerikanische Zufluchtsland, etwa 30.000 deutschsprachige Juden und Jüdinnen fanden meist in Buenos Aires Aufnahme. Nach Brasilien kamen rund 16. 000, nach Chile über 13 000 jüdische Flüchtlinge. Aufgrund der europäischen Prägung und des relativ hohen Lebensstandards waren die ABC- Staaten sowie Uruguay begehrte Einwanderungsziele. Doch auch das arme Bolivien gewährte mindestens 12.000 Juden und Jüdinnen aus Deutschland Zuflucht, von denen bis 1945 ein Drittel in größere südamerikanische Länder oder die USA abwanderte.

Die Flucht nach Argentinien, Brasilien, Kuba, Mexiko, Kolumbien oder in die Dominikanische Republik erfolgte nicht nach einem einheitlichen Muster oder klaren Regeln. Bürokratische Schikanen erschwerten die Erteilung von Visa. Jüdische Emigranten waren meist nur dann willkommen, wenn sie für ihren Lebensunterhalt sorgen konnten, Affidavits (Bürgschaften für Einwanderer) erhielten oder fähig waren, harte Arbeit auf den Farmen und Plantagen zu leisten. Viele haben einen wahren Spießrutenlauf durch Ämter und Konsulate sowie eine manchmal Jahre dauernde Irrfahrt hinter sich gebracht, ehe sie den „sicheren Hafen“ in Übersee erreichten.

Eine Sonderrolle spielte die Dominikanische Republik. Diktator Rafael Leónidas Trujillo Molina hatte sich 1930 mit Hilfe amerikanischer Truppen an die Macht geputscht. Auf der Flüchtlingskonferenz von Evian im Jahr 1938 erklärte Trujillo, sein Land sei bereit bis zu 10.000 österreichische und deutsche Verfolgte aufzunehmen. Hinter diesem Angebot standen klare – auch rassistische – Motive und harte Bedingungen. Die potenziellen jüdischen Siedler mussten sich in der Landwirtschaft betätigen, ihre Ansiedlung und Überfahrt selbst finanzieren sowie offen für Ehen mit Ortsansässigen sein.

Mit dieser Geste und diesem Angebot wollte der Diktator von der von ihm befohlenen Ermordung Tausender Haitianer durch seine Armee im Oktober 1937 ablenken und sein internationales Renommee aufpolieren. Später erweiterte Trujillo das Angebot auf bis zu 100.000 Emigranten. Tatsächlich erreichten etwa 3.000 Juden die Dominikanische Republik und siedelten sich Anfang der 1940er-Jahre in neu angelegten landwirtschaftlichen Kolonien an, von denen Sosúa die bekannteste wird. Der Norden der Republik ist heiß und trocken, die landwirtschaftliche Bewirtschaftung hart. Dennoch hatten etwa Wiener Pianisten, Stoffhändler oder Wissenschaftler als Neo-Bauern Erfolg in der Landwirtschaft. „Productos Sosúa“ wurden zu einem Markenzeichen des Landes.

Brasilien und vor allem Argentinien nahmen den Großteil der geflüchteten Jüdinnen und Juden auf. Deutlich weniger Verfolgte fanden in Chile, Paraguay, Uruguay sowie Kolumbien und Bolivien einen „sicheren Hafen“. Der hohe Anteil der jüdischen Zuwanderung in Argentinien liegt nicht nur an einer humanitären Aufnahmebereitschaft. Auch Korruption spielte eine große Rolle. Die Einreise war gegen Vorlage (und Abgabe) eines größeren Geldbetrags möglich. Die Aufenthaltsgenehmigung wurde zwar nur befristet ausgestellt und war von der Fähigkeit zur Selbstversorgung abhängig. Unklare Regelungen eröffneten aber diverse Möglichkeiten, die Einreise dennoch zu schaffen. Seit einem Militärputsch im September1930 regierten nationalistische Kreise, die Gewerkschaften und missliebige Oppositionelle mit polizeilichen Repressionsmaßnahmen unterdrückten. Deshalb war nur eine kleine Minderheit der nach 1933 ins Land strömenden über 30.000 Emigranten in Argentinien politisch aktiv, die meisten übten kaufmännische Berufe aus. Es gab auch eine beträchtliche Anzahl nach Argentinien ausgewanderter Schriftsteller, Schauspieler und bildender Künstler, die dort eigene Publikationsorgane gründeten und kulturell sehr aktiv waren, während die Zahl der nach Argentinien emigrierten Wissenschaftler sehr überschaubar blieb.

Bis Mitte der 1930er Jahre versuchte vor allem die amerikanische Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) möglichst viele Menschen nach Argentinien zu bringen. Ursprünglich war die HIAS 1881 gegründet worden, um russische jüdische Emigranten aus dem Zarenreich in die USA in Sicherheit zu bringen. Diese Menschen waren in Russland massiver Gewalt und antisemitischer Verfolgung ausgesetzt. Die Jewish Colonization Association (ICA) als Teil dieser Hilfsorganisation kaufte Siedlungsland im Norden des Staatsgebiets, nahe der brasilianischen Grenze. Im Laufe des Jahres 1938 erließ die argentinische Regierung eine Geheimdirektive, womit eine weitere jüdische Zuwanderung gestoppt werden sollte.

Schon in den 1920er und frühen 1930er Jahren kam eine große Welle deutscher Einwanderer zu Zehntausenden wegen der Probleme in der Weimarer Republik nach Argentinien und Brasilien. Diese neuen Einwanderer hatten stärkere Bindungen zu Deutschland als die Einwanderer, die im 19. Jahrhundert nach Brasilien gekommen waren, weshalb unter ihnen auch eine beträchtliche Anzahl von Nationalsozialisten war, aber es gab auch einen großen Anteil von Juden unter den 270.000 die bis 1933 nach Argentinien und den 55.000 nach Brasilien ausgewanderten Deutschen.

Auch jenseits des Atlantiks versuchte die Auslandsabteilung der NSDAP unter den deutschen Aussiedlern Anhänger zu gewinnen. Wichtige Teile der deutschen Gemeinschaften in Brasilien zeigten Sympathien für die Propaganda der NSDAP in Brasilien, obwohl tatsächlich nur 2.800 Deutsche in Brasilien NSDAP-Mitglieder waren, dies oft aus opportunistischen Gründen, um Vorteile im Geschäftsverkehr mit dem Deutschen Reich zu haben. Das änderte sich erst 1938. Nach Etablierung der Estado Novo-Diktatur wurden alle ausländischen politischen Vereinigungen für illegal erklärt. Die betont nationalistische Regierung in Brasilien erzwang ein Bekenntnis zu einer brasilianischen Nation. Nach dem Kriegseintritt Brasiliens auf Seiten der Alliierten wurde der Gebrauch der deutschen Sprache in der Öffentlichkeit verboten. Das bedeutete eine starke Einschränkung auch für die deutschsprachigen jüdischen Flüchtlinge. Neben der St. Louis, die im Mai 1939 Kuba erreichte, und dann wieder nach Europa zurückfahren musste, transportierte vor allem das holländische Schiff MS Volendam viele jüdische Flüchtlinge zu unterschiedlichen karibischen Destinationen. Und die SS Orinoco steuerte oft argentinische Häfen an. Jede dieser Schiffspassagen war von Unsicherheit geprägt, nie konnten Passagiere und Besatzung sicher sein, dass sie in den Häfen auch tatsächlich festmachen durften.

Der vermutlich bekannteste Exilant aus Österreich in Südamerika ist der Schriftsteller Stefan Zweig. Er ist in Brasilien willkommen. Stefan Zweig war auf seiner Flucht vor den Nazis und dem Zweiten Weltkrieg über Großbritannien und die USA nach Brasilien gekommen. Die Familie Zweig zieht nach Petropolis, einem Ort in den Bergen über der Millionenstadt Rio de Janeiro. Die klimatisch europäische Villengegend verströmt in den 1940er Jahren den „Charme eines überdimensionalen Bad Ischl“. Kein Zufall: Auswanderer aus Tirol haben – von der aus Österreichs Herrscherhaus Habsburg stammenden Königin Leopoldina (1797 – 1826) ins Land gerufen – die Gegend besiedelt und geprägt.

Zweig selbst beschreibt den letzten Fluchtort: „Selten in meinem Leben habe ich einen angenehmeren Ort gesehen, ruhig, eine geschmackvolle Stadt. Der kleine Bungalow mit seiner großen Terrasse hat eine wunderbare Sicht in die Berge, und gleich gegenüber hat es ein kleines Kaffeehaus, das Cafe Elegante, wo ich für ein paar Groschen einen wunderbaren Kaffee bekomme.“ Dennoch wird Stefan Zweig im brasilianischen Exil nicht glücklich. Er schreibt in Petropolis seine berühmteste Novelle „Die Schachnovelle“, die auf einem Auswanderer-Schiff spielt und seine Abrechnung mit dem Jahrhundert: „Die Welt von gestern“. 1942 am Höhepunkt der Kriegserfolge Nazi-Deutschlands verlässt Zweig jede Hoffnung. Er entscheidet sich mit Lotte für den gemeinsamen Freitod. In seinem Abschiedsbrief schreibt der 61-Jährige: „Ehe ich aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben scheide, drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen: diesem wundervollen Land Brasilien zu danken, das mir und meiner Arbeit so gute und gastliche Rast gegeben hat. Mit jedem Tage habe ich dies Land mehr lieben gelernt.“