Vor 110 Jahren wurde Arthur Rothstein geboren, vor 40 Jahren starb er – einer der großen Chronisten der amerikanischen Fotografie. Mit seiner Kamera dokumentierte er die „Dust Bowl“, den Zweiten Weltkrieg, jüdische Flüchtlinge in Shanghai und das zerstörte Wien von 1948. Selbst Kurt Waldheim setzte er ins Bild.

Von Danielle Spera

Am 17. Juli 1915 wurde in New York ein Fotograf geboren, der wie nur wenige andere das visuelle Gedächtnis des 20. Jahrhunderts geprägt hat: Arthur Rothstein. Vier Jahrzehnte nach seinem Tod im Jahr 1985 erinnert man sich an einen Mann, dessen Bilder das Elend der Großen Depression, die Umwälzungen des Zweiten Weltkriegs, das Leben von aus Österreich und Deutschland vertriebenen Jüdinnen und Juden in Shanghai sowie die Mühen des Wiederaufbaus im Nachkriegseuropa dokumentierten. Heuer jährt sich sowohl sein Geburtstag zum 110. als auch sein Todestag zum 40. Mal – Anlass genug, Leben und Werk dieses Chronisten der Moderne in Erinnerung zu rufen.

Frühe Jahre und der Weg zur Fotografie

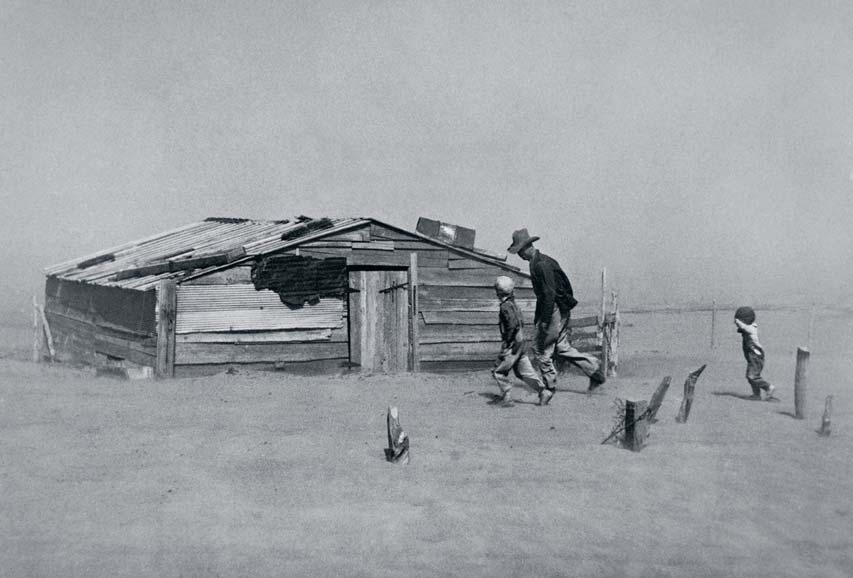

Rothstein wuchs als Sohn jüdischer Einwanderer aus Osteuropa in der Bronx auf. Schon während seiner Studienzeit an der Columbia University interessierte er sich für Fotografie, zunächst autodidaktisch. Eine glückliche Fügung bestimmte seinen Lebensweg: Als Student lernte er den Fotografen und Regierungsbeamten Roy Stryker kennen, der ihn 1935 in die neu gegründete Farm Security Administration (FSA) holte. Ziel der FSA war es, den Kleinbauern und der armen Landbevölkerung zu helfen. Ein fotografisches Archiv sollte die sozialen Folgen der Weltwirtschaftskrise dokumentieren. Rothstein, damals erst 20 Jahre alt, gehörte zu den jüngsten Mitgliedern – neben Größen wie Walker Evans, Dorothea Lange oder Russell Lee. Rothstein erlangte früh Aufmerksamkeit mit Bildern, die die „Dust Bowl“ dokumentierten. Es waren Dürre und Sandstürme, die dem Mittleren Westen der USA für einige Jahre besonders zusetzten. Sein berühmtestes Foto, aufgenommen 1936 in Oklahoma, zeigt einen Farmer mit seinen beiden Söhnen, die vor einem Sandsturm fliehen. Dieses Foto wurde zum Sinnbild für die Not der Landbevölkerung.

Kriegskorrespondent und Reporter

Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Rothstein als Fotograf für die US-Armee. Nach 1945 wurde er Chef-Fotograf des Magazins Look, später Bildchef der Agentur Parade. Sein Metier war die Reportage – immer am Schnittpunkt von Kunst, Journalismus und Geschichtsschreibung. In dieser Phase wandte er seinen Blick nicht nur auf Amerika, sondern zunehmend auch auf Europa und Asien. Gerade hier begegnet man seinem Werk aus österreichischer Perspektive.

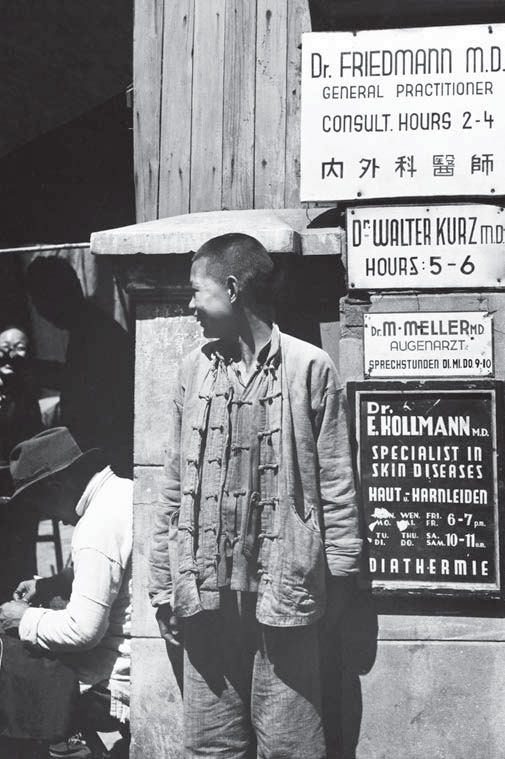

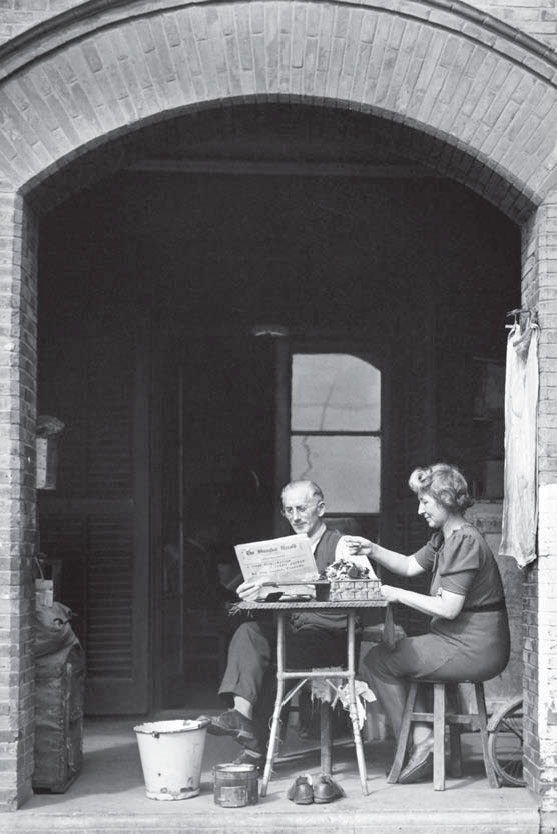

Eines der weniger bekannten Kapitel in Rothsteins Schaffen sind seine Reportagen aus Shanghai. In den späten 1940er Jahren fotografierte er dort im Auftrag der Vereinten Nationen jüdische Flüchtlinge, die vor dem Nationalsozialismus nach China geflohen waren – darunter viele österreichische Jüdinnen und Juden. Shanghai war einer der wenigen Orte, wo es keine Visumspflicht für die aus Europa vertriebenen Juden gab. Rothsteins Fotografien aus dem „Hongkou Ghetto“ dokumentieren das schwierige Leben dieser Exilgemeinschaft: enge Wohnräume, provisorische Schulen, improvisierte Synagogen, aber auch kulturelle Lebendigkeit. Für die Nachwelt sind diese Bilder doppelt bedeutsam: Sie zeigen nicht nur die Spuren der Shoah in der Diaspora, sondern auch die Überlebenskraft jener, die aus Wien vertrieben wurden und sich in China für einige Jahre eine neue, wenn auch prekäre Existenz aufbauten.

Wien 1948: Bilder aus einer zerstörten Stadt

1948 reiste Rothstein nach Österreich, um für das Magazin Look den Wiederaufbau zu dokumentieren. Seine Fotos aus Wien sind eindrückliche Zeugnisse einer Stadt im Umbruch: Straßenzüge in Ruinen, hungernde Kinder, Displaced Persons – aber auch die ersten Hoffnungszeichen, wie die Rückkehr des kulturellen Lebens und die Arbeit internationaler Hilfsorganisationen. Diese Reportagen waren Teil einer größeren Kommunikationsstrategie der USA im beginnenden Kalten Krieg: Sie sollten einerseits die Not der europäischen Bevölkerung zeigen, andererseits die amerikanische Hilfe ins Licht rücken. Rothsteins Bilder aus Wien gehören damit zu den visuell kraftvollsten Dokumenten der unmittelbaren Nachkriegszeit in Mitteleuropa.

Ein Porträt Kurt Waldheims

Auch später blieb Rothstein Österreich verbunden. 1971 fotografierte er Kurt Waldheim, damals frisch gewählter Generalsekretär der Vereinten Nationen. Die Porträts zeigen Waldheim in diplomatischer Pose, zugleich aber mit Rothsteins charakteristischer Mischung aus Nähe und Distanz. Dass ausgerechnet ein jüdischer Fotograf, dessen Linse das Leid der Verfolgten dokumentiert hatte, Waldheim in Szene setzte, wirkt aus heutiger Sicht wie eine historische Ironie. Gleichzeitig erwähnte Rothstein bei dem Fototermin, dass seine Shanghai-Fotos irgendwo im Archiv der UNO verschollen seien, woraufhin Waldheim die Fotos suchen ließ und sie tatsächlich gefunden wurden.

Stil und Vermächtnis

Rothsteins fotografischer Stil war geprägt von Klarheit und erzählerischer Dichte. Seine Bilder sind weniger formalistisch als jene von Walker Evans oder Dorothea Lange, dafür oft unmittelbarer. Er suchte stets nach dem menschlichen Moment – in der Armut der Farmer, im Alltag der Vertriebenen, im Gesichtsausdruck eines Politikers. Sein Werk ist auch ein Beispiel für den Wandel der Fotografie im 20. Jahrhundert: von einem staatlich geförderten Dokumentationsinstrument (FSA) über den Kriegs- und Nachkriegsjournalismus hin zur globalisierten Bildsprache der Illustrierten. So spannt sich ein Bogen, der von den Opfern des Nationalsozialismus bis hin zu den Macht-eliten der Nachkriegsordnung reicht. Rothstein blieb bis ins hohe Alter fotografisch aktiv, arbeitete in den 1970er- und frühen 1980er-Jahren als Redakteur, Autor und Vortragender. Am 11. November 1985 starb er in New Rochelle, New York, im Alter von 70 Jahren. Sein Nachlass umfasst Zehntausende Aufnahmen, die heute in Institutionen wie der Library of Congress und im International Center of Photography zugänglich sind. Zu seinem 110. Geburtstag und 50. Todestag lässt sich sagen: Arthur Rothstein hat mit seiner Kamera nicht nur dokumentiert, sondern Geschichte geschrieben. Seine Bilder sind zu Ikonen geworden, weil sie weit über den Moment hinausweisen. Sie erzählen von Armut und Würde, Flucht und Neubeginn, Politik und Menschlichkeit. Und sie erinnern auch Österreich an eine doppelte Erfahrung: an die Zerstörung durch Krieg und Verfolgung – und an die internationale Öffentlichkeit, die diese Erfahrungen durch die Linse eines New Yorker Fotografen sichtbar machte.

Das bewahrte Erbe

ass Rothsteins Werk bis heute lebendig ist, ist nicht zuletzt seiner Familie zu verdanken. Seine Tochter Ann Rothstein Segan und ihr Mann Brodie Hefner haben es sich zur Aufgabe gemacht, das fotografische Erbe liebevoll zu pflegen, zu erforschen und zugänglich zu machen. Sie kuratieren Ausstellungen, geben Publikationen heraus und betreiben eine Online-Präsenz, die Rothsteins Bilder einem neuen Publikum nahebringt. Im September wurde eine Ausstellung im Nevada History Museum in Las Vegas eröffnet. Die Ausstellung The New Deal in the New West: On the Road in Nevada with Arthur Rothstein dokumentiert die Reisereportagen Rothsteins durch die USA in den 1940er Jahren. So bleibt die Arbeit eines Mannes, der in den 1930er Jahren mit einer einfachen Kamera aufbrach, um die Welt zu dokumentieren, auch im 21. Jahrhundert präsent – als Mahnung, als Quelle historischer Erkenntnis und als künstlerischer Schatz.