Über Jahrhunderte war das Verhältnis von Hass und Vorurteilen geprägt. Dabei verbindet Judentum und Christentum weit mehr als sie trennt. Nicht trotz, sondern dank aller Unterschiede.

Von Oberrabbiner Jaron Engelmayer

Das Christentum entsprang nicht nur historisch und geografisch dem Judentum, sondern auch theologisch-religiös, und hatte zunächst während der ersten Jahrhunderte sehr ähnliche Grundlagen – mit dem bedeutenden Unterschied des Glaubens an Jesus. Als es sich aber stärker global zu orientieren und an die damalige Heidenwelt hinzuwenden begann, wurden auch die gemeinsamen religiösen Grundlagen mit dem Judentum zunehmend vermindert, teilweise als Beschlüsse verschiedener Konzile.

So wurde der Ruhetag, der jüdische Schabbat (Sabbat), Teil des Dekaloges, vom siebten auf den ersten Tag der Woche gelegt. Auch gelten an ihm nicht dieselben Werktätigkeitsverbote wie von jüdischer Seite. Die Beschneidung soll nicht mehr physisch, sondern metaphorisch am Herzen vorgenommen werden. Gesetze und Regeln der Essensvorschriften für koschere Nahrung gelten nicht. Jerusalem als Zentrum gʼttlicher Offenbarung und gebündelter Heiligkeit wird nicht mehr als irdischer Ort, sondern metaphorisch als Jerusalem des Himmels verstanden. Allgemein wurde durch die Wandlung weg von der jüdischen Religion, welche die Religionspraxis und die damit verbundenen zahlreichen Auflagen im Mittelpunkt seines Bekenntnisses sieht, hin zu einer Religion, welche das Herzensbekenntnis als Zentrum ihrer Glaubenswelt erkennt, auch die Möglichkeit eröffnet, die Völker der damaligen Zeit anzusprechen und zu überzeugen.

Dennoch blieben viele jüdische Inhalte im Christentum erhalten. Die Prophetenschriften des Tanach, der 24 Prophetenbüchern des jüdischen Kanons, sind auch Bestandteil der christlichen Bibel und machen einen großen Teil des Alten Testaments aus. Zentrale Sätze wie „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ haben direkten Eingang von der Tora (Wajikra/Lev 19,18) in das Herzstück der christlichen Religion erlangt.

Auf die vielen Grundlagen des Christentums aus dem Judentum zielt auch folgende Anekdote ab: Kurz nach der Staatsgründung Israels schleuderte ein Antisemit dem Kantor der jüdischen Gemeinde im schweizerischen Lausanne, Zecharia Berkowitz, entgegen: „Verlasst Lausanne, jetzt, wo ihr euer eigenes Land habt, geht dahin! Wir haben euch genug ausgehalten!“ Worauf Berkowitz antwortete: „Wir mögen Fehler haben, aber wir vernachlässigen nicht unsere Familie. Wenn ich gehe, dann nehme ich meine Familie mit: König David und seine Psalmen und Lieder – welche Gebete werdet ihr dann sprechen? Jesaja und seine Prophetien … was wird euch bleiben? Jesus? War auch Jude.“

Gemeinsamkeiten gibt es aber nicht nur an der Wurzel und in den Schriften, auch an den bekannten Feiertagen im christlichen Kalender sind die jüdischen Ursprünge oft sichtbar. Einige Beispiele hierfür: Weihnachten etwa beginnt am Abend des 24. Dezember und wird am darauffolgenden Tag fortgesetzt. Ansonsten ist es üblich, den Tag um Mitternacht zu beginnen und zu beenden, warum nicht hier? Im Judentum beginnt der Tag stets mit Sonnenuntergang und endet am folgenden Abend, wie es in der Schöpfungsgeschichte bereits heißt: „Und es war Abend, und es war Morgen – der erste Tag.“ (Bereschit/Gen 1,5).

Der erste Jänner ist nicht nur Neujahr und Jahresbeginn des allgemeinen Kalenders, bis in die 1960er Jahre wurde er in der katholischen Kirche auch als „Fest der Beschneidung“ begangen. Denn der achte Tag nach Geburt eines jüdischen Buben ist in der Regel auch der Tag seiner Beschneidung, und der erste Jänner, der achte Tag nach dem 24./25. Dezember, war folglich der Tag der Beschneidung Jesu, wie im Lukasevangelium beschrieben (2,21).

Das Osterfest hat im christlichen Kalender kein festes Datum, denn es richtet sich nach dem ersten Vollmond im Frühling. Erinnert das nicht an das Datum des jüdischen Pessachfestes, welches stets am 15. des Frühlingsmonats (Nissan), also bei Vollmond, stattfindet? Und ist es nicht eine interessante Parallele, dass das Pfingstfest, was abgeleitet vom altgriechischen „pentikosti“ übers Alt- ins Mittelhochdeutsche „pfingsten“ (= „fünfzig“) bedeutet, fünfzig Tage nach Ostern stattfindet, ebenso, wie laut der Tora fünfzig Tage nach dem Pessachfest das jüdische Schawuot-Fest (wörtl. „Wochenfest“, abgeleitet von sieben Wochen) stattfinden soll?

Gemeinsamkeiten sind also nach wie vor viele zu entdecken. Dennoch steht ein nicht wegzudenkender grundlegender Unterschied zwischen den beiden Religionen, unausweichlich: die Person Jesus und seine Bedeutung. Dessen Anerkennung entsprach der Erwartungshaltung, oft auch der Forderung der Kirche und ihrer Vertreter gegenüber der jüdischen Bevölkerung, welche für diese zu zahlreichen Tragödien führte, wie beispielsweise die Vertreibung aus Spanien und die Inquisition. Der Anspruch der Substitutionslehre, dass das Christentum als „Neues Israel“ das alte Israel ersetzen würde, ließ keinen Raum mehr für das Judentum.

Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965), und im Zuge desselben mit der Erklärung „Nostra aetate“, eröffnete sich ein neues Zeitalter für die christlich-jüdische Beziehung. Denn diese schafft eine gänzlich andere Grundlage, indem mit ihr die Kirche dem Judentum einen eigenen Heilsweg, eine eigene Bestimmung und damit auch ein absolutes Existenzrecht zugesteht. Zugleich ist die Anerkennung, dass mehr als nur ein Weg zu Gʼtt führen kann, ein großer Meilenstein in der christli- chen Theologie. Seither sind die Beziehungen zwischen Christen und Juden gewachsen und gediehen und haben eine feste und solide Grundlage des Vertrauens erhalten, denn nun können sich die beiden Religionen theologisch „auf Augenhöhe“ begegnen. Als ich vor 15 Jahren die Stelle des Rabbiners von Köln antrat, wurde ich dem Kölner Erzbischof Kardinal Meisner vorstellig. Nach einem persönlichen Gespräch und Austausch traten wir vor die Journalisten, und der mehr als vierzig Jahre ältere Kardinal verkündete vor versammelter Menge, Humor mit Essenz verbindend: „Darf ich Ihnen vorstellen: mein älterer Bruder.“ Ein solcher Satz wäre in früheren Zeiten wohl kaum denkbar gewesen.

Es sind große, hoffnungsversprechende Zeichen unserer Zeit. Mannigfache gemeinsame Deklarationen zeichnen den versöhnlichen Weg in die Zukunft, in Anerkennung der gemeinsamen, aktuellen Herausforderungen – mit den Worten von Chief Rabbi Lord Jakobovits: das „moralische und ethische Gewissen der Gesellschaft zu kultivieren“. Und dies vor allem in starker Partnerschaft nicht trotz, sondern dank aller Unterschiede.

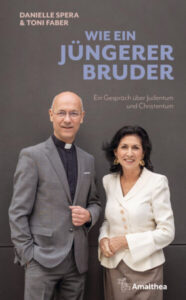

Dieser Text ist das Vorwort zum aktuellen Buch „Wie ein jüngerer Bruder. Ein Gespräch über Judentum und Christentum“.

Geschwister-Religionen

Gemeinsam machen sich NU-Herausgeberin Danielle Spera und Dompfarrer Toni Faber auf die Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden der jüdischen und der christlichen Religion. Was glauben Christen, was glauben Juden und was glauben sowohl Juden als auch Christen? Spera und Faber sprechen über die Entwicklung von Feinden zu Freunden, über den Wandel, die Versöhnung, den gegenseitigen Respekt der beiden Geschwisterreligionen. Ihr Dialog wird ergänzt durch die Beschreibung jüdischer und christlicher Gottesdienste, ein Glossar jüdischer und christlicher Begriffe sowie historische Zeittafeln.

Danielle Spera,

Toni Faber

Wie ein jüngerer Bruder

Ein Gespräch über

Judentum und

Christentum

Amalthea Verlag,

192 S., EUR 28,–