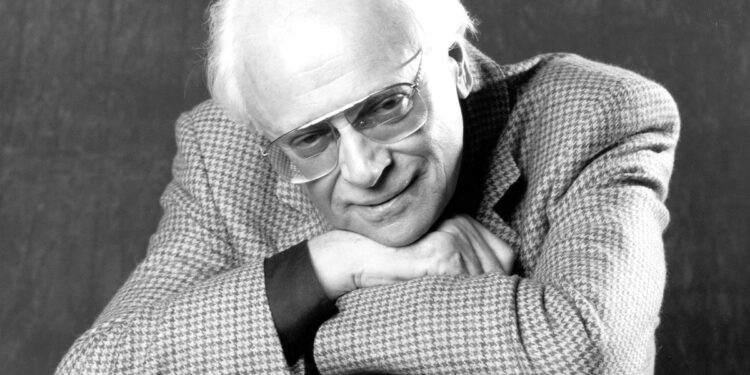

Ephraim Kishon war Schriftsteller, Theater- und Filmregisseur. Und einer der populärsten Satiriker im deutschsprachigen Raum in den Siebziger- und Achtzigerjahren. Eine Würdigung zum 100. Geburtstag.

Von Gabriele Flossmann

Auf die oft gestellte Frage, ob es einen israelischen Humor gebe, antwortete der in Österreich überaus bekannte israelische Schriftsteller Ephraim Kishon immer wieder: „Nein. Aber ich lebe davon“. Er selbst empfand sich nicht als Humorist. Im Leben war er ernst, mit einem Hang zum Melancholisch-Depressiven, und einem Hass auf Witze.

Am 23. August 1924 wurde Ephraim Kishon in Budapest als Ferenc Hoffmann geboren. Schon mit 16 Jahren gewann er einen ungarischen Novellenwettbewerb. Wegen der antijüdischen Gesetze durfte er nicht studieren. 1944 konnte er aus dem Transport ins Vernichtungslager Sobibor entkommen und erreichte 1949 mit seiner Frau Eva das schützende Haifa in Israel. Als der damals 25-jährige Kishon dort ankam, sprach er kein Wort Hebräisch. Als Immigrant empfand er das Erlernen dieser Sprache als überlebensnotwendig. Dass sich der Neuankömmling aus Europa in diesem Maße dem Neuhebräischen verschrieben hatte, war keineswegs selbstverständlich. Nicht alle Schriftsteller in Israel verfassten ihre Werke auch in hebräischer Sprache. Vor allem die aus den deutschsprachigen Gebieten Europas und aus Osteuropa emigrierten Juden hielten an der deutschen Sprache und dem Jiddischen fest.

Nach ersten schriftstellerischen Erfolgen zog Kishon in den Norden Tel Avivs, in die Straße Ha Mitnadev Nr. 48. Die in den 20 Jahren seit seinem Tod unverändert gebliebenen Zimmer sind heute ein „Kishon-Museum“. Eingerichtet von seinem Sohn Rafi, der den großen Erfolg seines Vaters so kommentiert: „Mein Vater war der in Deutschland, Österreich und Schweiz zweitbekannteste israelische Jude. Der erste israelische Jude, der noch bekannter war, heißt Jesus. Und er hat – das muss ich in aller Bescheidenheit zugeben – einen noch größeren Bestseller geschrieben: das Neue Testament.“

Weniger bescheiden wirkt das Bücherregal im ehemaligen Arbeitszimmer von Ephraim Kishon. Acht Reihen voll mit Werkausgaben in 37 Sprachen. Insgesamt beläuft sich die Weltauflage der Werke Kishons auf 43 Millionen. Zwei Verfilmungen waren für den Oscar nominiert, drei Mal bekam er den Golden Globe.

Seit seinem 1961 erstmals in deutscher Sprache erschienenen Buch Drehn Sie sich um, Frau Lot! führte der Autor mit seinen Satiren bis in die 1980er Jahre regelmäßig die Bestsellerlisten an. Seinen kommerziellen Erfolg im Land der Täter hat der Holocaust-Überlebende Kishon selbst als „die wahre Ironie der Geschichte“ bezeichnet.

Sein Schicksal während der Zeit des Nationalsozialismus erwähnte Kishon in seinen Büchern nicht. Womöglich machte dieses literarische Schweigen seinen Erfolg beim deutschsprachigen Lesepublikum aus. Zwar sprach er in seinen 1993 erschienenen Memoiren ausführlich über seine Deportation 1944 in ein slowakisches Arbeitslager und über die Verfolgung in seinem mit dem nationalsozialistischen Deutschland kollaborierenden Geburtsland Ungarn. Doch erst 1997 erschien Kishons Mein Kamm. Satirischer Roman. Es war Kishons erstes Buch, das sich explizit mit der NS-Zeit auseinandersetzte – auf der Basis eines Manuskripts, das bereits 52 Jahre alt war. Geschrieben hatte er es in sechs Wochen des Jahres 1945, als er sich „als Jude zwischen den Fronten – und leider auch vor den Nachbarn – in einem Budapester Keller verstecken musste“, so Kishon in einem ORF-Interview 1997. In diesem Roman mogelt sich der Ich-Erzähler Rudolf Flinta als Mittdreißiger durch das Leben, „ohne in das Rad der Weltgeschichte eingegriffen zu haben“. Bis dahin hatte der israelische Autor die Leser in der Bundesrepublik zum Lachen gebracht, ohne sie an ihre Vergangenheit zu erinnern. Stattdessen hatte er durch die Protagonisten seiner Satiren Identifikationsfiguren geschaffen, die mit den Tücken des Alltags kämpften und in denen sich die Leser wiedererkennen konnten.

Die These, dass sich die österreichisch-israelischen Beziehungen durch die Lektüre seiner Bücher normalisierten – sowie auch die des deutschen Nachbarlandes – schreibt Kishon eine politische Rolle in einem gesellschaftlichen Entwicklungsprozess zu. Kishon selbst deutete die hohen Verkaufszahlen seiner Bücher als Beleg, dass das Lachen offenbar auch kollektive Schuldgefühle erleichtere.

Aufgewachsen in Budapest, fühlte sich Kishon lebenslang mit dem österreichisch-ungarischen Kulturraum verbunden. Die deutsche Sprache war ihm also vertraut. Kishons Texte wurde aber nie von ihm selbst ins Deutsche übertragen, sondern von anderen Autoren. Zunächst von Max Brod, dem Freund und Nachlassverwalter Franz Kafkas, der wie Kishon in Tel Aviv lebte. Dass späteren Übersetzern wie Friedrich Torberg und dem Kabarettist Gerhard Bronner immer ein wesentlicher Teil des Humors zugeschrieben wurde, kränkte Kishon. „Sie tun so, als wären Witz und Satire erst durch ihre Übersetzung in meine Bücher geraten“. Wie kamen Torberg und Bronner dazu, Kishons Werke millionenfach in die Bücherregale Österreichs und Deutschlands zu bringen? Ein Zufall, erklärte der deutschsprachige Verlag. Zwei Wiener, Torberg und Gerhard Bronner, waren gleichermaßen von der Idee angetan, Kishon ins Deutsche zu übersetzen. Da sie sich nicht einigen konnten, wer die Aufgabe übernehmen dürfe, warfen sie eine Münze: Torberg gewann. Er wurde 18 Jahre lang Kishons deutsche Stimme. Danach ging diese Aufgabe an Bronner.

Kishon selbst trug zu den Kämpfen um den literarischen Wert seiner Satiren bei, indem er – augenzwinkernd – schrieb: „Ein Schriftsteller gilt als seriös. Einer, der die Menschen lachen macht, kann doch nicht seriös sein. Stimmt’s?“