Das Klimt-Gemälde „Fräulein Lieser“ galt lange als verschollenes Spätwerk. Nun wurde das Porträt wiederentdeckt und wird in Wien zur Auktion kommen.

Von Almuth Spiegler

Eigentlich ist es ein Märchen. Das Märchen eines Klimt-Bilds, das jahrzehntelang in der Villa einer alten Dame hing. Das von einem Anwalt entdeckt, international vermarktet und um viele Millionen verkauft wurde. Und zwar von einem kleinen Auktionshaus in Österreich. Ein Märchen. Mit einem Wermutstropfen. Denn ein wesentlicher Puzzlestein fehlte darin.

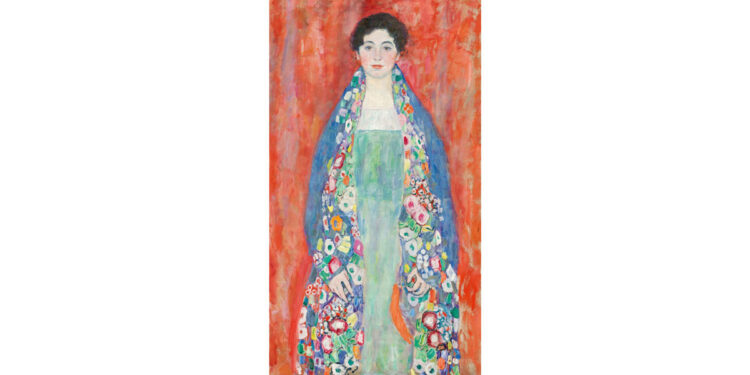

Doch erst einmal war es ein erhebender Moment, als man dem Fräulein Lieser unter die Augen trat im Stadtpalais Liechtenstein, wo es Ende Jänner dieses Jahres erstmals überhaupt der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Nie zuvor war es ausgestellt gewesen, nach dem Tod Gustav Klimts 1918 wurde das unvollendete Porträt direkt aus seinem Atelier an die Familie der Auftraggeber ausgefolgt. Nur ein schwarzweißes Foto davon war bekannt, abgebildet in allen Werkverzeichnissen. Mit dem Vermerk: „Verbleib unbekannt“.

Die Bezeichnung als „Jahrhundertfund“ war also gerechtfertigt, als das Wiener Auktionshaus „Im Kinsky“ damit an die Öffentlichkeit ging. Der Mitbesitzer, Anwalt Ernst Ploil, hatte es für das Unternehmen sichern können, nachdem der Erbe des Bildes ihn angerufen hatte, so Ploil: „Solche Klimts laufen einem ganz bequem zu, man muss nur warten können.“ Sogar eine Ausfuhrgenehmigung des Denkmalamtes konnte er vorweisen, was für den zu erzielenden Kaufpreis (30 bis 50 Millionen Euro) wesentlich ist. Was allerdings wiederum nur möglich ist, falls es sich um Nazi-Raubgut handelt, das restituiert wird bzw. für das es einen Restitutions-Vergleich gibt. Und tatsächlich, auch einen solchen konnte man präsentieren – mit allen in Frage kommenden Nachfahren, die man gefunden habe, wie man stolz betonte.

Da hakte es für viele Beobachter: Denn ein Entzug in der Nazizeit konnte vom Auktionshaus nicht eindeutig belegt werden. Wo sich das Bild zwischen 1925 und 1960 befand, war schlicht unbekannt. Eigentlich wusste man nicht einmal, wer auf dem Porträt wirklich dargestellt war: Welches Fräulein Lieser, also welche Tochter welchen Zweigs der jüdischen Wiener Industriellenfamilie. Ploil betonte, dass man diesen Entzug nicht nachweisen müsse, dass man ihn annehmen könne. Dass man proaktiv vorgehen wollte. Und es nicht an der Opferseite liegen sollte, das Unrecht zu beweisen. Dennoch: Es sah konstruiert aus, um einen höheren Preis zu erzielen. Der Verdacht lag nahe, das Denkmalamt hätte seine Bewilligung zu früh erteilt.

Es war tatsächlich erst eine Recherche des Standard, die Wochen später die Entscheidung bestätigte: Im Archiv des Museums moderner Kunst fand sich ein Briefwechsel aus dem Jahr 1961 zwischen dem damaligen Direktor Werner Hofmann und einem gewissen Adolf Hagenauer, der ihm das Bild anbot. Was Hofmann ablehnte. Denn Hagenauer konnte nicht nachweisen, das Bild rechtmäßig in Besitz gebracht zu haben. Und Hofmann schrieb anklagend über diesen: „Die Tatsache, dass das Bild aus jüdischem Besitz stammt und dass seine Besitzerin in den Gaskammern umgekommen ist, scheidet für den rechtlich und moralisch Denkenden die Möglichkeit aus, das Bild zu veräußern oder dem Vermögen der Familie einzugliedern.“

Somit scheint zumindest die Frage der Vorbesitzerin geklärt: Es muss Lilly Lieser gewesen sein, die 1942 ins Ghetto nach Riga deportiert und 1943 in Auschwitz ermordet worden war. Davor hatte sie vier Jahre lang nahezu kein Bargeld mehr zur Verfügung, lebte vom Verkauf ihrer Besitztümer. Und Hagenauer? Er war Delikatessenhändler in der Tuchlauben, illegaler Nazi schon vor 1938. Sein Schwager: der Diener von Lilly Lieser.

Am 24. April wird Fräulein Lieser, eine der beiden Töchter von Lilly oder die Tochter ihres Schwagers Adolf, versteigert. Am Kaufpreis beteiligt sein werden die Nachfahren. Vorläufiges Märchenende. Bleibt zu hoffen, dass sie nicht wieder verschwinden wird. Dass ihr sanfter Blick nicht in ein Zollfreilager starren wird müssen. Sondern sich, zumindest als Leihgabe, auf viele Bewunderer und Besucher einer öffentlichen Institution legen wird dürfen.