Am Anfang der Zweiten Republik stand Abgrenzung zum NS-Regime im Vordergrund. Aber viele der alten Nazis erhielten bald wieder Posten und Ehrungen.

Von Otmar Lahodynsky

Die „Stunde Null“ eines politischen Neuanfangs der Zweiten Republik nach dem Ende des NS-Regimes ist ein Mythos. Einig waren sich die Politiker von SPÖ und ÖVP nur über die Konstruktion des Opfermythos Österreichs, das 1938 von den Truppen Adolf Hitlers überfallen worden sei. Dazu wurde 1946 von der provisorischen Regierung das offizielle „Rot-Weiß-Rot-Buch“ mit dem Untertitel „Gerechtigkeit für Österreich“ publiziert. Darin wird der „passive und später der aktive Widerstand des österreichischen Volkes gegen seine braunen Unterdrücker“ als „Tatsache“ ausführlich geschildert. Die „Weltöffentlichkeit“ sei von der „nationalsozialistischen Propaganda“ falsch informiert worden. Die „gewaltsame Okkupation“ 1938 sei als „von beiden Teilen gewünschte friedliche Vereinigung“ dargestellt worden, wo doch das österreichische Volk „mit seinem Blute“ das erste Kapitel der Widerstandsbewegung geschrieben“ habe und „damals in der Welt allein stand mit seinem Kampfe“, heißt es schwülstig im Vorwort.

Mitarbeiter des US-Geheimdienstes OSS (Office of Strategic Services) sprachen 1945 im Auftrag der US-Militäradministration in Österreich mit Politikern der provisorischen Regierung von Staatskanzler Karl Renner. Leopold Figl, Staatssekretär (ÖVP), konnte auf seine Internierung im KZ-Dachau verweisen. Umso direkter griff er die Sozialdemokraten auf der Regierungsbank an, „von denen kein einziger im Konzentrationslager gesessen ist“. Sein Kollege als Staatssekretär Adolf Schärf, der später Bundespräsident werden sollte, „blieb während der gesamten Nazi-Zeit sehr still“, spottete Figl. Theodor Körner, Wiens Bürgermeister (SPÖ) und späterer Bundespräsident, attackierte im Interview NS-Gegner. Die Hälfte der KZ-Insassen seien Verbrecher gewesen, so Körner. „Jetzt sind alle lauter Heilige“. Staatskanzler Karl Renner, einer der Gründer der Ersten Republik, stellte die Unterstützung der SPÖ für einen „Anschluss“ in der Ersten Republik als eine wirtschaftliche Notwendigkeit dar. Seinen späteren Appell, bei der Volksabstimmung 1938 für den „Anschluss“ zu stimmen, erwähnte Renner nicht.

Noch schlimmer lesen sich die „Wortprotokolle der österreichischen Bundesregierung“ von 1945 bis 1952 über die Entschädigung der Juden, die der britische Historiker Robert Knight gesammelt und als Buch herausgegeben hat. In den ersten Nachkriegsjahren war die Bundesregierung bemüht, die Rückstellung von jüdischem Eigentum möglichst abzuwehren. Innenminister Oskar Helmer (SPÖ) erklärte in der Ministerratssitzung vom 9. November 1948 über die Regelung von „erblosem Vermögen“: „Ich wäre dafür, dass man die Sache in die Länge zieht.“ So zogen sich die Verhandlungen mit dem „Committee for Jewish Claims on Austria“ bis 1955 hin, ehe ein erster Hilfsfonds eingerichtet wurde. 1947 kamen hunderte jüdische Flüchtlinge aus Ungarn, Jugoslawien und Rumänien nach Österreich. Und die Regierung verwies darauf, dass schon zu viele „displaced Persons“ aufgenommen worden seien und daher keine Unterkünfte mehr zur Verfügung stünden. Innenminister Helmer klagte, dass sein Vorschlag, jüdische Flüchtlinge in Glasenbach, dem Internierungslager für verhaftete Nationalsozialisten, unterzubringen, nicht gut angekommen sei. Zudem sei die derzeit „gute Stimmung im Ausland mit der jüdischen Presse“ in Gefahr.

Im November 1948 widmete sich der Ministerrat der Schaffung eines Fonds für verarmte jüdische Rückwanderer. Agrarminister Josef Kraus (ÖVP) sprach sich dagegen aus: „Andere, die nicht weggingen, bekommen keine Unterstützung, die Juden aber sollen eine solche erhalten.“ Innenminister Helmer (SPÖ) ging noch einen Schritt weiter: „Wir leben nicht mehr im Jahre 1945. Die Engländer bekämpfen jetzt die Juden; Schon die Grausamkeiten der Juden im Palästina-Krieg haben ihr Echo gefunden.“ Am gleichen Abend nahm Bundeskanzler Figl an einer Gedenkfeier der Israelitischen Kultusgemeinde zum Pogrom vom 9. November 1938 teil. Die Gedenkfeier wertete er als Beweis, „dass die Juden Österreichs aller bitteren Erinnerung zum Trotz an dieser Heimat festhalten und sich als Teil des österreichischen Volkes zu betrachten entschlossen sind.“

Vier Jahre später sprach Figl beim Ministerrat am 15.1.1952 ganz anders: „Das größte Judenmassaker hat erst im Jahre 1942 begonnen und da waren unsere Juden gewöhnlich mit etwas Gepäck, einer Schiffskarte und 200 Reichsmark aus Österreich schon fort.“ Ganz ähnlich argumentierte Vizekanzler Adolf Schärf in der gleichen Sitzung: „Aus der Behauptung heraus, es handelt sich um herrenloses Gut, können wir uns nichts wegnehmen lassen, wenn wir nicht, wie gesagt, durch den Staatsvertrag dazu gezwungen sind. Ich bin überzeugt, dass in Österreich die Zahl der Juden, die umgekommen sind, verhältnismäßig gering ist. Die meisten sind nämlich doch über die Grenze gekommen.“ Die Kultusgemeinde in Wien gab die Zahl der überlebenden Juden in Wien mit knapp 10.000 an und wies mit Hinweis auf die Überalterung auf die Dringlichkeit weiterer Finanzhilfe durch den Staat hin. Es gab zunächst nur Darlehen. US-Hochkommissar Geoffrey Keyes hatte in mehreren Briefen an Bundeskanzler Figl eine gesetzliche Regelung für die Rückstellung von durch das NS-Regime geraubtem Vermögen gefordert.

Es kam dann in den 1950er Jahren zu ersten Zahlungen an Anspruchsberechtigte. Bei den geraubten Kunstwerken sollte es noch bis in die 1980er Jahre dauern. Diese waren in der Kartause in Mauerbach bei Wien eingelagert worden und es gab keinerlei Bemühungen, die Besitzer oder deren Nachkommen ausfindig zu machen. Erst als Mitarbeiter des US-Kunstmagazins ARTnews 1984 in einer Titelstory auf die weggesperrte Beutekunst aufmerksam machten, kam es zu einem Umdenken. Es wurde ein Fonds für bedürftige Juden eingerichtet und eine Auktion veranstaltet.

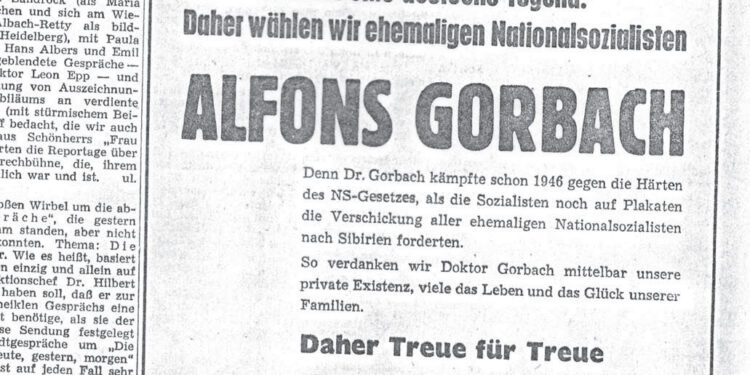

Sehr früh begann der Wettlauf zwischen ÖVP und SPÖ um die rund 500.000 Stimmen der ehemaligen NSDAP-Mitglieder, die erst 1949 wieder wählen durften. Da war auch der „Verband der Unabhängigen“ (VdU) als Partei für das „Dritte Lager“, aus der später die FPÖ hervorging, bereits zugelassen. Am 28. Mai kam es zur „Oberweiser Konferenz“ in der Villa des ÖVP-Abgeordneten Alfred Maleta zwischen der ÖVP-Spitze und ehemaligen Nationalsozialisten. Die alten Nazi-Bonzen forderten Mandate im Nationalrat, das passive Wahlrecht und das Ende des Verbotsgesetzes sowie genehme Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl. Das Treffen wurde den US-Besatzungsbehörden verraten, die scharf protestierten. Vor allem die steirische ÖVP-Politiker Alfons Gorbach galt als Verbindungsmann zu den Ehemaligen. Und diese schalteten im Mai 1965 vor den Bundespräsidentenwahlen ein Inserat in der Tageszeitung „Südost-Tagespost“. „Dankbarkeit ist eine deutsche Tugend. Daher wählen wir ehemaligen Nationalsozialisten Alfons Gorbach. Denn Dr. Gorbach kämpfte schon 1946 gegen die Härten des NS-Gesetzes, als die Sozialisten noch auf Plakaten die Verschickung aller ehemaligen Nationalsozialisten nach Sibirien forderten.“

In der Steiermark fand 1963 – auf Betreiben des Nazi-Jägers Simon Wiesenthal – der skandalöse Prozess gegen Franz Murer statt, den Verantwortlichen für die Judenmassaker im Ghetto von Vilnius, der mit einem Freispruch endete.

Auch im Kulturbereich kam es zur Restitution der alten Eliten aus dem Ständestaat oder der NS-Zeit. Künstler wie Oskar Kokoschka oder Arnold Schönberg, die der Wiener Kulturstadtrat Viktor Matejka nach Wien zurückholen wollte, scheiterten an Einwänden der neuen Kunst-Bürokratie. Bei den Literaturpreisen bedachten sich die Juroren gegenseitig mit Auszeichnungen. Autoren, die kurz davor noch das NS-Regime hochgelobt hatten, erhielten Förderungen und Preise. Die 1950 noch lebenden jüdischen Autoren wie Hermann Broch, Max Brod, Elias Canetti, Robert Neumann, Leo Perutz, Alfred Polgar oder Friedrich Torberg gingen alle leer aus. In Salzburg wurde schon 1950 dem Bildhauer Josef Thorak, der viele NS-Monumente geschafft hatte, eine Retrospektive gewidmet, während der aus dem Schweizer Exil zurückgekehrte Fritz Wotruba nur eine kleine Werkschau zeigen durfte. Viele NS-Wissenschaftler durften weiterhin lehren und erhielten – wie der Parade-Germanist der NS-Zeit, Josef Nadler – auch Professuren. Der reuelose NS-Funktionär Taras Borodajkewycz hielt unbehindert seine antisemitisch und deutschnational gefärbten Vorlesungen an der Hochschule für Welthandel in Wien. Erst die Veröffentlichung seiner Hetzreden durch Studenten, darunter der spätere Finanzminister Ferdinand Lacina, sorgte für eine Großdemonstration am 31. März 1965, bei der ein älterer Teilnehmer, Ernst Kirchweger, von einem Neonazi niedergeschlagen wurde und verstarb. Auch in der Architektur gab es für Neuerungen wenig Platz. Friedrich Achleitner sah die österreichische Baukunst nach 1945 von „völliger Desorientierung“ geprägt. Bei privaten Bauten sei man in der „Blut- und Boden-Architektur“ der NS-Zeit verhaftet geblieben, beim öffentlichen Bau im „bodenständigen Neo-Klassizismus“. Architekten wie Josef Hoffmann, Begründer der Wiener Werkstätte, bekamen nach 1945 nur kleine Aufträge. Josef Frank, der über die „Dummheit, die fröhlich aus jedem Fensterloch schaut“, spottete, durfte nur einen kritischen Vortrag halten. Besonders in Kärnten dauerte die Phase der Entnazifizierung nur sehr kurz. Ehemalige Nazis erhielten sehr rasch wieder hohe Posten in Politik und Verwaltung, in der Kultur und Brauchtumspflege, in der Justiz und im Schulwesen, wie die laufende Ausstellung „Hinschauen! Pogljemo – Nationalsozialismus in Kärnten“ im Kärnten-Museum in Klagenfurt ausführlich zeigt. 1943 wurden in Triest in Depots tausende Bücher entdeckt, die hauptsächlich von Wiener jüdischen Familien für ihre erhoffte Ausreise nach Italien gebracht worden waren. Ein großer Teil dieser Bücher wurde in die Bestände der Landesbibliothek in Klagenfurt eingegliedert und ihre Herkunft verschleiert. Erst vor kurzem wurde ein Band in einem Festakt an einen Nachkommen des Besitzers übergeben. Ein alter jüdischer Hochzeitsvertrag wanderte zurück ins jüdische Museum nach Triest. Der Kunsthistoriker Walter Frodl, der maßgeblich an dem Bücherraub und an der Enteignung jüdischer Familien in Wien und Salzburg beteiligt war, konnte nach 1945 seine Karriere als Kunstkurator fortsetzen. Er durfte wieder Vorlesungen an der Uni in Graz halten und wurde 1965 Präsident des Bundesdenkmalamts.

Ein enger Mitarbeiter des Kärntner SS-Offiziers Odilo Globocnik, der maßgeblich an der Ermordung von Juden im „Generalgouvernement“ im besetzten Polen mitwirkte und 1945 bei der Verhaftung durch britische Soldaten am Weissensee Selbstmord beging, war Ernst Lerch, der lange ein beliebtes Café in Klagenfurt betrieb. Erst 1971 wurde er verhaftet und für seine Mitwirkung an der Ermordung von Juden angeklagt. Seine Anwälte erreichten die Verlegung des Prozesses nach Klagenfurt, der dort 1976 eingestellt wurde. Nüchternes Resümee des Ausstellungskurators Peter Pirker: „Es gab in Kärnten ein viele Jahre anhaltendes Wegschauen und Verdecken der Mitarbeit in der NS-Zeit.“

Ich habe 1973 in Linz maturiert und hatte etliche „belastete“ Lehrkräfte, die uns nichts über die NS-Zeit erzählen wollten. Trotz der Nähe gab es auch keine Exkursion nach Mauthausen, Gusen, Hartheim oder Ebensee. Beim 50. „Goldenen Matura“-Jubiläum, zu dem der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer alle Maturanten seines Bundeslandes einlädt, hielt ich 2023 eine spontane, ungeplante Rede, in der ich diese Defizite an meinem Gymnasium auch klar ansprach. Ein Umdenken erfolgte in Österreich erst in der Amtszeit von Bundeskanzler Franz Vranitzky, der 1991 im Nationalrat erstmals offen von einer Mitschuld von Österreichern am Holocaust sprach. Bis dahin waren wir ja nur „erstes Opfer“ Hitlers, was das offizielle Österreich sogar im KZ Auschwitz auf einer Wandtafel festhielt, bis endlich eine der historischen Wahrheit nähere Version angebracht wurde. Eine Besserung erfolgte auch im Schulunterricht. Dort haben jüngere, unbelastete Lehrkräfte seit vielen Jahren die NS-Zeit ausführlich behandelt, wie es auch die Lehrpläne vorsehen.

Dennoch geben jüngste Entwicklungen Anlass zur Sorge. Antisemitismus stieg zuletzt, auch durch den nach dem Massaker der Hamas ausgelösten Krieg im Gazastreifen, wieder an. Und es gibt die Partei FPÖ, die unter ihrem Chef Herbert Kickl, der auch enge Verbindungen zu den offen rechtsextrem auftretenden „Identitären“ hält, diese Strömungen bewusst für ihre politischen Zwecke ausnützt. Dies sollte besonders angesichts des heurigen 80-Jahr-Jubiläums unserer Republik zu denken geben.