Der Wiener Stadttempel steht nicht nur als architektonisches Artefakt, sondern auch als symbolischer Knotenpunkt jüdischer Geschichte und Gegenwart in Österreich. Seine Sanierung könnte eine Chance auf das Setzen eines mutigen Zeichens bieten.

von Mark Napadenski

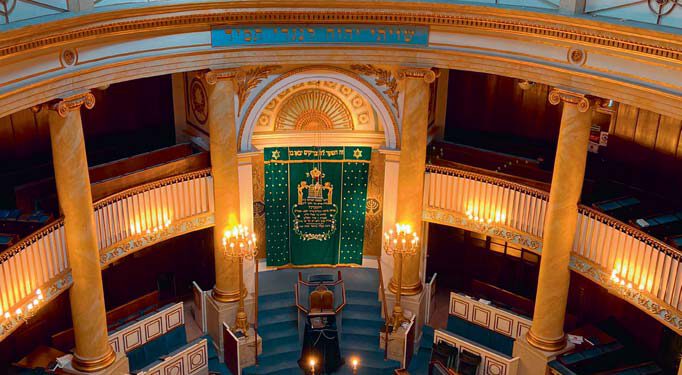

Die Synagoge und der gesamte Gebäudekomplex in der Seitenstettengasse sind zugleich ein Ort historischer Erinnerung und dienen durch das Gemeindezentrum auch der Repräsentation. Der Stadttempel steht daher symbolisch für die gesamte jüdische Gemeinde in Wien und Österreich. Auch die Israelitische Kultusgemeinde hat ihre Büroräumlichkeiten dort. Im Gemeindezentrum neben dem großen Gebetsräumlichkeiten finden viele Veranstaltungen statt: Bar und Bat Mitzwas, Konzerte, Lesungen und Podiumsdiskussionen. Einmal im Monat findet auch der „Schabbestisch“ ein Zuhause, ein gemeinsames festliches Abendessen nach dem Schabbat-Gottesdienst. Bei Führungen für Gäste aus dem In- und Ausland erhalten Besucher Informationen über Geschichte und Gegenwart. Auch Repräsentanten des Staates und offizielle Gäste der Republik werden hier oft willkommen geheißen. Der Stadttempel ist somit das zentrale Gebäude der jüdischen Gemeinde Österreichs.

Diese tiefe Verankerung im sakralen und im gesellschaftlichen Gefüge macht die nun bevorstehende Generalsanierung zu einem komplexen Vorhaben, das nicht nur auf technischer Ebene verhandelt werden darf. Sie wirft Grundsatzfragen auf, die weit über die konkrete Bauaufgabe hinausreichen: Wie soll sich jüdisches Leben heute architektonisch artikulieren? Welche Rolle spielt dieser spezifische Ort im Selbstverständnis unserer Gemeinschaft? Die geplante Restaurierung des Stadttempels dient der funktionalen Ertüchtigung des Gebäudes, um es auch weiterhin als Ort des Gebets, der Erinnerung und des öffentlichen Dialogs nutzen zu können. Doch damit wird weitestgehend nur ein Status quo konserviert. Wie könnte also ein mutiger Umgang mit der Bausubstanz, selbstverständlich unter Einhaltung aller denkmalpflegerischen Pflichten, aussehen? Tatsächlich führt die Frage nach der „richtigen“ architektonischen Sprache in ein tiefer liegendes Spannungsfeld. Soll jüdisches Leben in Wien weiterhin in den Formen der Vergangenheit verharren, oder soll es sich mit der Sprache der Gegenwart einer modernen Architektur und ja, auch selbstbewusst, artikulieren? Darf es, ja muss es nicht vielmehr, eine neue architektonische Präsenz wagen, die ihre Identität nicht in restaurativer Ohnmacht, sondern in prospektiver Gestaltungskraft sucht?

Dazu ein kleiner Exkurs.

Die jüdische Sakralarchitektur war in ihrer Geschichte selten bloß religiöser Ausdruck. Sie war stets auch ein Indikator bürgerlicher Selbstverortung, gesellschaftlicher Zugehörigkeit und urbaner Sichtbarkeit. Zum Beispiel ist das Bild von orientalistischen Synagogen wie in Zürich, Prag, Budapest und vor 1938 auch in Wien mit dem türkischen Tempel in der Zirkusgasse nicht eine Jahrtausende zurückreichende Tradition, sondern entstammt einem mutigen Selbstverständnis der Jüdischen Gemeinden in Europa ab Mitte des 19. Jahrhunderts. So auch die Rumbach Synagoge in Budapest, einem Otto Wagner Bau aus dem Jahr 1872. Sie wurde nun mit großem Aufwand restauriert und ist ein Meisterwerk historischer Rekonstruktion. 2007 gab es dazu eine Ausschreibung und einen Wettbewerb. Das Projekt kostete rund 8 Millionen Euro und das Resultat ist gelungen.

Es gibt auch Projekte, die einen neuen Weg gehen. Die Neue Synagoge in Dresden (2001) anstelle der von den Nationalsozialisten zerstörten Semper-Synagoge errichtet, ist ein fensterloser Kubus aus hellem Stein, reduziert, kontemplativ, radikal modern. Auch das Jüdische Gemeindezentrum mit Synagoge in Regensburg – 2015 von Staab Architekten errichtet, die als Sieger eines Wettbewerbs hervorgingen, oder die Ohel-Jakob-Synagoge in München (2006). Und in Mainz realisierte das Büro Manuel Herz eine Synagoge, die sich mit expressiver, skulpturaler Formensprache selbstbewusst in den urbanen Raum einschreibt. Diese Bauten sind nicht bloß liturgische Orte, sondern architektonische Manifeste einer neuen jüdischen Öffentlichkeit. Sie sind sichtbar, gegenwartsbezogen und identitätsstiftend. Und Wien? Wien hält sich zurück. Da gab es in den 1990er-Jahren den Mut des Rachel Whiteread Denkmals am Judenplatz. Doch dieser Mut scheint mittlerweile verloren gegangen. Schade. Gerade jetzt, wo es die Chance, den Willen und das Budget gäbe den Seitenstettengassen-Komplex neu zu gestalten. Ein Ort, der so viel zugleich stemmen muss.

Auf Grund dieser Fragestellungen und der Komplexität der Anforderungen könnte man also meinen, eine mutige Erweiterung, ein moderner architektonischer Eingriff, wäre ein Gebot der Stunde – ein Wettbewerb der besten Ideen und Visionen quasi ein Muss. Doch was passiert? Das Projekt wurde OHNE öffentliche Ausschreibung dem Büro KENH übertragen, einem Büro, das durch solide Wohnbauprojekte und der Umgestaltung des Pratersterns bekannt ist. Ein respektables Büro. Aber ist die Wahl auch ambitioniert? Ist sie dem Anspruch eines Ortes, der im Zentrum jüdischer Erinnerungskultur steht, angemessen? Wird eine Direktvergabe der Größe des Projekts gerecht? Sicher nicht. In einem Wettbewerb hätte das Team von KENH die Chance gehabt seine Vision zu präsentieren und eine Mehrheit von der Strahlkraft seiner Idee zu überzeugen. Ein geladener Wettbewerb mit internationaler Beteiligung wäre zwar mit Kosten verbunden, hätte aber nicht nur gestalterisches Potenzial mobilisiert, sondern auch kulturpolitische Souveränität demonstriert. So aber bleibt der Verdacht, dass man hier lieber auf Verwaltungsökonomie als auf kulturelle Visionen setzt. Die intransparente Vergabe eines Projekts dieser Größenordnung (10,5 Millionen Euro) ist kein Ausdruck von Vertrauen, sondern von Mutlosigkeit. Wer sich an die intransparente Umsetzung der Namensmauer erinnert, ahnt, wohin solche Entscheidungen führen.

Dass das Mahnmal von Rachel Whiteread am Judenplatz nach anfänglicher Irritation eine nachhaltige ästhetische Wirkung entfalten konnte, liegt an seiner künstlerischen Radikalität, an der Strahlkraft des Gestus und nicht an seiner Gefälligkeit. Jetzt wäre also wieder ein solcher Moment gekommen, für eine künstlerisch und architektonisch anspruchsvolle Geste. Eine Geste nicht bloß der Restaurierung, sondern der kulturellen Selbstaussage. Eine architektonische Manifestation jüdischer Präsenz, die sich nicht versteckt, sondern sichtbar bleibt. Als Zeichen einer jüdischen Gesellschaft, die aus dem Erinnern auch Gestaltungskraft schöpft.