Die NU-Redaktion hat zum 25. Jubiläum aus hunderten Vorschlägen 25 Persönlichkeiten der Wiener Nachkriegsgeschichte ausgewählt.

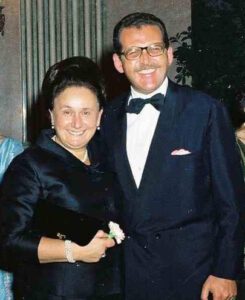

Anita Ammersfeld

Die Opernsängerin Anita Ammersfeld ist eine Künstlerin, wie man sie suchen muss. Ihre Vielseitigkeit und ihre künstlerische Bandbreite sind herausragend. In Wien geboren studierte sie Gesang am Royal Conservatory of Toronto und an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien. Sie debütierte als Cherubin in Figaros Hochzeit an der Wiener Volksoper, deren festes Ensemblemitglied sie war. 1979 wechselte sie in das Fach des lyrischen Soprans. 1988 gründete sie das Musikforum Ammersfeld und leistete Pionierarbeit vor allem im Bereich der jüdischen und jiddischen Musik. 2004 übernahm sie die Leitung und Intendanz des Stadttheaters Walfischgasse, die sie bis 2015 innehatte. Auf dem Spielplan standen unter anderem politisch-satirische Stücke mit gesellschaftspolitischer Relevanz und anspruchsvolles österreichisches Kabarett. Was Anita Ammersfeld in ihren Auftritten gelingt, ist die Gratwanderung zwischen jiddischem Witz, Traurigkeit und Ironie: unbeschreiblich ausgelassen, lebensbejahend, heiter, traurig, ironisch und weise zugleich. Sie ist – wie es in Jiddisch heißt – ein Mensch. Zudem ist sie Mutter und die beste Ehefrau von allen für unseren NU-Mitbegründer, Unternehmer und Gründer des Nahost-Thinktanks MenaWatch, Erwin Javor.

Shmuel Barzilai,

geboren 1957 in eine bekannte Kantorenfamilie in Jerusalem, ist seit 1992 Oberkantor der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Neben seinen Verpflichtungen als Kantor gibt Shmuel Barzilai Konzerte auf der ganzen Welt. Zu den Highlights seiner Karriere gehören sicher der Gesang des Totengebets „El Maleh Rachamim“ in Begleitung der Wiener Philharmoniker beim Gedenkkonzert „Mauthausen 2000“ und sein Auftritt am 27. Jänner 2014, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, bei den Vereinten Nationen in New York. Seine Auftritte sind dabei stets getragen von tiefer Spiritualität. Ein besonderes Anliegen ist Shmuel Barzilai seine Arbeit mit dem von ihm ins Leben gerufenen Wiener Kinderchor „The Vienna Jewish Boys“. Für seine Verdienste wurde Shmuel Barzilai mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.

Max Berger

stammte aus Galizien, wo er 1924 geboren wurde. Als einziger in seiner Familie, der die Shoah überlebt hatte, schlug er sich als 21-Jähriger nach Österreich durch. Hier gründete Max Berger gemeinsam mit einem Partner eine Möbelfabrik, die später als „Cirobe Stilmöbel“ bekannt wurde. Mit dem ersten Geld, das Max Berger verdiente, kaufte er Judaica. Er wollte die jüdischen Kultgegenstände davor schützen, dass sie zweckentfremdet verwendet werden. Er sammelte aber auch, weil er damit an seine ermordeten Familienmitglieder erinnern wollte. Seine Wohnung im früheren (jüdischen) Palais Schwarzmann am Schottenring 35 wurde durch seine Sammelleidenschaft immer mehr zu einem Museum und zu einem Treffpunkt von Künstlern, Politikern und Vertretern der jüdischen Gemeinde. Max Bergers Sammlung hat im Jüdischen Museum Wien eine endgültige Heimstätte gefunden.

Shalom Bernholtz

„Unmöglich“ gab es im Wortschatz von Shalom Bernholtz (1957–2022) nie. Jahrzehntelang sorgte er als der koschere Caterer Österreichs für das kulinarische Wohlbefinden der österreichischen Jüdinnen und Juden und deren Gäste – auch auf den Flügen nach Israel. Durch seine umfassende religiöse Ausbildung unterrichtete der in Israel geborene Bernholtz zunächst jüdische Jugendliche zur Vorbereitung auf die Bar Mitzwa, hielt Schiurim und kümmerte sich um die Kindergruppe Bnei Akiva, bis er sich der Gastronomie zuwandte. Von diesem Moment an war Shalom Bernholtz (auch gemeinsam mit seiner großartigen Frau Mali) immer für seine Gäste da und erfüllte tatsächlich jeden kulinarischen Wunsch, der an ihn herangetragen wurde. Keine Feier im jüdischen Kontext, die nicht von Shalom Bernholtz ausgerichtet wurde und schließlich war er als Betreiber des koscheren Restaurants AlefAlef (später gemeinsam mit Eddie Ferszt) ein unermüdlicher Gastgeber. Stets gelassen und humorvoll konnte ihn nichts aus der Ruhe bringen, selbst wenn alle Tische bereits voll besetzt waren und zusätzliche Gäste unangemeldet ins Lokal strömten – er fand immer noch einen Platz. Man fühlte sich bei ihm gut aufgehoben.

Leopold Böhm

genannt Poldi (1922–2007) wurde in eine jüdisch-bürgerliche Wiener Familie geboren. Nach dem „Anschluss“ konnte er flüchten, seine Eltern wurden in der Shoah ermordet. Ab 1940 kämpfte er in der britischen Armee. Nach dem Krieg arbeitete er zunächst bei einem Ölunternehmen in Haifa, bevor er 1952 auf der Suche nach seinen Eltern nach Österreich zurückkehrte, wo er zunächst als Dolmetscher für den „Kurier“ arbeitete. 1954 trat er in die Firma seines Onkels Richard Schöps ein, der einen kleinen Textil- und Kurzwarenhandel betrieb. Innerhalb weniger Jahre baute er die Textilfirma Schöps zu einem Handelsimperium mit über 100 Filialen in ganz Österreich aus. 1989 verkaufte Böhm seine Textilkette für 160 Mio. Euro. Als Präsident des FK Austria Wien (1973–1977) engagierte er sich auch für den Sport. 1973 wurde seine Frau entführt – ein dramatischer Vorfall, der zur Gründung der Sondereinheit Cobra führte. 1981 hielt sein Bodyguard einen Terroristen in der Seitstettengasse in Schach, der einen Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum verübte. Die Leopold-Böhm-Straße erinnert heute an einen stillen Architekten des jüdischen Wiederaufbaus in Wien.

Arik Brauer

(1929-2021) gilt zu Recht als der österreichische Universalkünstler.Der aus Ottakring stammende Sohn eines jüdischen Schuhmachermeisters (sein Vater wurde von den Nazis ermordet) schlug sich als Tischlerlehrling für den „Ältestenrat der Juden in Wien“ durch. Das Ende der Nazi-Diktatur überlebte Brauer versteckt. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann er sein Studium an der Akademie, engagierte sich kurz in der KPÖ und begann zu reisen, mit dem Fahrrad nach Paris zu Ernst Fuchs und Friedensreich Hundertwasser, dann nach Afrika. In Israel trat er als Tänzer und Sänger auf, lernte seine Frau Naomi kennen und zog mit ihr nach Paris, wo er seinen Durchbruch als Maler feierte. Mittlerweile eine Familie, kehrten die Brauers nach Wien zurück, gleichzeitig wurde ein Haus in Israel zur zweiten Heimat. Brauer gestaltete Bühnenbilder, inszenierte Opern, baute Häuser und startete als Sänger von Liedern im Wiener Dialekt eine fulminante Karriere, gleichzeitig unterrichtete er als Professor an der Akademie für bildende Künste. Arik Brauers Erleben und Erfahren Israels und die Auseinandersetzung mit der Thora waren prägend für seine Malerei. Neben all dem lebte Brauer bewusst im Einklang mit der Umwelt, die er als hohes Gut betrachtete. Heute gibt es ein Arik-Brauer-Museum im Wohnhaus der Familie.

Gerhard Bronner

Wie so oft im Leben war es auch hier Zufall. Gerhard Bronner (1922-2007), der wenige Jahre zuvor aus Palästina nach Wien zurückgekehrt war und Anfang der 1950er Jahre zuerst als Barpianist und dann als Musikredakteur beim Sender „Rot-weiß-rot“ arbeitete, vergaß eines Tages seine Aktentasche in der Tanzschule Thumser in Neulerchenfeld, die tagsüber als Rundfunkstudio genutzt wurde.Als er am Abend zurückkam, um die Tasche zu holen, gab es dort eine Schlägerei. Dies inspirierte Bronner: Das Lied Der

G’schupfte Ferdl war geboren. Zur Musik kam Bronner, der im Arbeiterbezirk Favoriten aufwuchs, früh. Schon als Fünfjähriger erhielt er Klavierunterricht. Mit sieben stand, inspiriert von einem Auftritt des Kabarettisten Hermann Leopoldi, sein Berufswunsch fest: Musikhumorist. Als Komponist, Musiker und Kabarettist prägte er dann viele Jahre die Programme im Kabarett Fledermaus, die Radiosatiresendung Guglhupf und die Couplets mit Helmut Qualtinger. Nicht zuletzt durch seine Übersetzungen der Bücher Ephraim Kishons wurde Bronner weit über unsere Grenzen hinaus bekannt

Martha Margit Butbul, alias Jazz Gitti

Als Martha Bodahl in einem jüdischen Haushalt aufgewachsen, zog sie als junge Frau nach Haifa, bevor sie mit ihrer Tochter Shlomit wieder in Wien Fuß fasste und schließlich ab den 1980er Jahren zu einer fixen Größe in der Wiener Musik- und Schlagerszene avancierte. „Ich lebe für die Bühne, ich lebe für den Spaß“, sagt die Unterhaltungskünstlerin, Sängerin, Schauspielerin und ehemalige Unternehmerin über sich. Zunächst nach einer Tante Gitti genannt, wurde sie nach einer Erfindung von Fatty George zur legendären Jazz Gitti. Schrill, ehrlich, witzig, mutig, authentisch und mit Wiener Schmäh machte sie sich auch international einen Namen. 1991 überreichte Cliff Richards ihr den World Music Award.

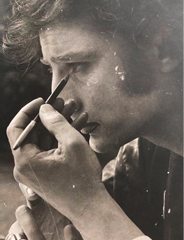

Margit Dobronyi,

Adolphe de Rothschild. © Margit Dobronyi

1913 in eine ungarische Rabbinerfamilie geboren, kam 1956 im Zuge des Ungarn-Aufstands – eines versuchten Freiheitskampfs gegen die Sowjetmacht – als eine von 200.000 ungarischen Flüchtlingen nach Wien. Als alleinerziehende Mutter von drei Kindern musste sie für den Lebensunterhalt sorgen. Sie kaufte sich eine Kamera und begann, meist ungefragt, die Feste der jüdischen Gemeinde zu fotografieren. In einer Zeit, in der Kameras rar waren, entwickelte sie die Fotos rasch und sandte die Ausdrucke mit einem Erlagschein an die Familien, die die Fotos gern kauften, auch wenn sie mit 25 Schilling pro Bild nicht gerade eine Mezzie waren(Mezzie: Jiddisch, im Wienerischen ‚preiswerte Ware‘). Margit Dobronyi fotografierte mehr als vierzig Jahre lang und wurde damit zur fotografischen Chronistin der jüdischen Gemeinde in ihrem Wiederaufleben. Das Jüdische Museum Wien erwarb ihre 250.000 Fotografien, die heute als wichtigste Bildquelle zur Geschichte der österreichischen Jüdinnen und Juden nach 1945 gelten.

Adolf Doft

Nach 1945 entstand in Wien eine hauptsächlich von Jüdinnen und Juden getragene Einkaufswelt. Neben Handel mit Waren aller Art war es vor allem Kleidung, die gekauft werden wollte. So wurde das Textilviertel zwischen Schwedenplatz und Börse, das bereits in der Monarchie als solches bekannt war, von Überlebenden der Schoa neu gegründet. Hier hatten die Zuwanderer aus unseren östlichen Nachbarländern ihre kleinen, unbeschreiblichen Geschäfte. Mit ihrer Präsenz trugen sie maßgeblich zum Wiederaufbau der Wiener jüdischen Gemeinde bei. Einer dieser Textil(groß)händler war Adolf Doft, dessen Geschäft in der Marc-Aurel- Straße vor allem durch seine eigene Anwesenheit geprägt war. Die dramatische Überlebensgeschichte von Herrn Doft kannte kaum jemand. Er sprach fast nie über den Mord an seinen Eltern und Geschwistern durch die Nationalsozialisten, und auch nicht über seine Gefangenschaft in verschiedenen Konzentrationslagern. Im Gegenteil: Humorvoll und liebenswert war er so etwas wie der Hausherr der Marc-Aurel-Straße. In Anzug, Krawatte und Hut plauderte er mit allen Passanten, ob er sie kannte oder nicht. Vor allem wurde sein Geschäft, das eigentlich Schürzen und Strickwaren anbot, zum Anziehungspunkt aller Kinder, vor oder nach dem Besuch des nahegelegenen Kindergartens. Denn Herr Doft und seine Frau hatten einen nie enden wollenden Schatz an Zuckerln hinter der Verkaufstheke parat und haben so vermutlich mehreren Wiener Zahnärzten zu Aufträgen verholfen. Ruth Beckermann hat Adolf Doft in ihrem Film Homemad(e) ein Denkmal gesetzt.

Paul Chaim Eisenberg

hat als langjähriger Oberrabbiner die jüdische Gemeinde geprägt. Sein Vater Akiba, der aus Ungarn stammte und die Shoa wie durch ein Wunder überlebte, war der erste Oberrabbiner Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Paul Chaim Eisenberg wurde 1950 in Wien geboren. Nach der Matura am Akademischen Gymnasium hat er zwar Mathematik studiert, dann aber Ausbildungsjahre zum Rabbiner in Jerusalem absolviert, schließlich wurde er Gemeinde- und Jugendrabbiner, bis er 1983 nach dem Tod seines Vaters Akiba dessen Nachfolge als Oberrabbiner antrat. Anders als bei Bischöfen sei im Judentum die Erbfolge möglich, meinte Paul Chaim Eisenberg mit dem ihn auszeichnenden Humor. Seine Tätigkeit übte er stets mit einem Lächeln aus, ausgleichend, immer mit einem Angebot zu Dialog und Kompromiss. Das sei – wie er selbst immer sagt – das Wienerische an ihm. Von seinem Vater hat er auch die Liebe zur Musik geerbt und viele Feierlichkeiten mit seinem Gesang bereichert, bis er schließlich 2016 von der IKG pensioniert wurde.

Jenö Eisenberger

„Kein Mensch hat mir geholfen. Mein einziger Background ist das Glück. Und das hat mir noch nie geschadet!“ Jenö Eisenberger (1922-2016) war ein begnadeter Erzähler, jede Begegnung mit ihm war ein Geschenk an Lebensweisheit, Humor – und Bescheidenheit. Der Sohn ungarischer Juden überlebte die Nazizeit im Budapester Untergrund als Straßenbub, ein Jahr davon verkleidet als Hitlerjunge. Nach dem Krieg wurde er zunächst Textilhändler in Budapest, ehe er sich 1947 zum Militärdienst in Israel meldete. Aus den geplanten zwei Monaten wurden zwei Jahre. Dann zog es ihn zurück nach Europa. Ohne Deutsch zu sprechen, landete er in Wien. 30 Schilling, sein Startkapital, waren auch Anfang der 1950er Jahre nicht gerade viel Geld. Also verkaufte er Salami und Kaffee auf Märkten, war sich für keine Arbeit zu gut, sparte eisern und gründete 1961 gemeinsam mit seinem Geschäftsfreund Walter Löwe LÖWA, Österreichs ersten Selbstbedienungsladen. Ermuntert von seiner geliebten Frau Vera begann der Pionier des österreichischen Lebensmittelhandels erst spät, mit fünfzig, zu sammeln: österreichischen Stimmungsimpressionismus, zeitgenössische Kunst sowie Judaica von derart hoher Erlesenheit, dass er zu einem international gefragten Leihgeber wurde.

Karl Farkas

Karl Farkas (1893–1971) war einer der prägenden Künstler des österreichischen Kabaretts im 20. Jahrhundert. Der jüdische Schauspieler und Autor wurde vor allem durch seine legendären „Doppelconférencen“ (einer in Budapest entstandenen Kunstform) mit Fritz Grünbaum bekannt, in denen er mit Wortwitz und Charme politische und gesellschaftliche Themen aufgriff. Er war dabei so erfolgreich, dass er sich und seiner Familie bereits 1928 eine Villa in Reichenau an der Rax kaufen konnte. 1938 musste Farkas vor den Nationalsozialisten in die USA fliehen. Fritz Grünbaum starb1941 im KZ Dachau. Farkas kehrte 1946 nach Wien zurück und wurde zu einem Symbol für das Überleben jüdischer Kultur nach der Shoah. Bis kurz vor seinem Tod stand Farkas auf der Bühne des von ihm geleiteten Simpl Theaters. Bis heute gilt er als Ikone der Unterhaltungskunst in Österreich.

Dr. Alexander Friedmann

von Berufs wegen Psychiater, war vor allem ein unheimlich kluger politischer Kopf, hoch intelligent und gebildet, ein grandioser Rhetoriker und sehr bewusster Jude. Ihm hätte sowohl als Arzt als auch als Politiker eine große Karriere offen gestanden. Er widmete jedoch sein Leben der jüdischen Sache, wie er es gern nannte. So gründete er das psychosoziale Zentrum ESRA für Überlebende der Shoah und baute im Wiener AKH die Ambulanz für Transkulturelle Psychiatrie auf. Politisch war Friedmann immer eine Art graue Eminenz in der Kultusgemeinde, und auch so etwas wie das Alter Ego von IKG-Präsident Paul Grosz. Hatte er jedoch jemanden als Feind der jüdischen Sache ausgemacht, dann bekämpfte er ihn mit unerbittlicher Härte. Davon waren einige Mitglieder der Gemeinde übel betroffen. Das schmälerte jedoch nicht die Bewunderung, welche ihm bis heute entgegengebracht wird. Leider ist er bereits im Jahr 2008, nur 60-jährig, verstorben.

Nora und Bela Goldstein

wurden in der Slowakei als Teil der ungarischen Minderheit geboren. Anfang der 2000er Jahre zogen sie nach Wien – voller Hoffnung auf neue berufliche Perspektiven. Deutsch lernten sie am Jüdischen Beruflichen Bildungszentrum (JBBZ). In der Slowakei hatten sie bereits ein Café betrieben. Die Umstellung war groß: Wien fühlte sich an wie eine andere Welt, mit neuen Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen. Als Danielle Spera 2012 einen Betreiber für das Café im Jüdischen Museum suchte, sahen sie ihre Chance. Das Café Eskeles entstand – mit einem klaren Konzept: alles hausgemacht, ohne künstliche Zusätze. Heute führen sie diese Philosophie im „Green Door Bistro“ in der Österreichischen Nationalbibliothek weiter – mit Gerichten, die von orientalischen und osteuropäischen Einflüssen geprägt sind. Die Goldsteins mit ihrer Arbeit, ihrer Haltung und ihrer Küche gehören mittlerweile fest zu Wien.

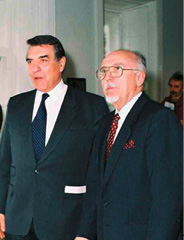

Paul Grosz

Zilk (links) mit Paul Grosz (rechts). ©Helmut Graf

hat als langjähriger Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien die 1980er und 90er Jahre geprägt. Als Sohn eines Kürschnermeisters hatte Paul Grosz (1925-2009), genannt Tuli, die Nazi-Zeit versteckt in Wien überlebt. Er holte die Matura nach, studierte Chemie und lebte von 1950 bis 1955 in den USA. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Grosz die Kürschnerei in der Margaretenstraße in Wien. 1970 wurde er erstmals in den Vorstand der Kultusgemeinde gewählt und 1987 Nachfolger von Ivan Hacker als Präsident der IKG. In seiner elfjährigen Amtszeit fielen wichtige Entscheidungen für die jüdische Gemeinde. Das Elternheim, Maimonides-Zentrum in Döbling wurde modernisiert und dessen Verwaltung reformiert. Das psychosoziale Zentrum Esra und der Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus wurden gegründet. In Grosz´ Amtszeit fiel die „Mauerbach“-Auktion, bei der restituierte Kunstwerke zugunsten von Holocaust-Opfern versteigert wurden. Tuli Grosz bleibt immer als Mann des Dialogs in Erinnerung. Mit seinem selbstsicheren Auftreten, dabei integrativ und bescheiden, setzte er die Anliegen der IKG nicht laut polternd, sondern mit viel Fingerspitzengefühl durch.

Henriette (Rita) Koch

Die Journalistin und Dolmetscherin Henriette (Rita) Koch (1931–2022) bleibt vielen als wortgewaltige Kämpferin für Israel, vor allem aber durch ihre Auftritte als Übersetzerin in Radio und Fernsehen in Erinnerung, wo sie immer mit beeindruckender Empathie Politikeransprachen oder Interviews übersetzte. Rita Koch stammte aus einer Rabbinerfamilie. Sie wurde als Tochter eines Architekten und Stadtbaumeisters in Wien geboren. Die Familie flüchtete 1939 nach Mailand, wurde dann in Süditalien interniert, bis man 1944 Palästina erreichte, wo Rita in der Jewish Agency tätig war. Rita Koch kehrte später nach Wien zurück, absolvierte mehrere Studien und schloss gleichzeitig mit ihrer Promotion 1957 auch ihre Dolmetscherausbildung an der Universität Wien ab. Ihre politische Heimat war der Bund werktätiger Juden, für den sie auch eine Jugendgruppe leitete. Als Journalistin schrieb sie für verschiedene Zeitungen in Hebräisch, Englisch und Italienisch – jener Sprache, die sie mit ihrer großen Liebe teilte: der Oper.

Topsy Küppers

Mit ihrem ersten Mann und auch künstlerischen Partner Georg Kreisler – man erinnert sich an Heute Abend: Lola Blau – kam sie in den 1960er Jahren nach Wien und wurde hier als „Piefke“, wie sie in ihrer erfrischenden Selbstironie formulierte, rasant eine prägende Persönlichkeit des Wiener Kulturlebens.Mit ihrer ansteckenden Fröhlichkeit, ihrem unglaublichen Tatendrang und ihrer unbändigen Lebenslust nahm sie sich nie ein Blatt vor den Mund. Damit leitete sie 25 Jahre lang die Freie Bühne Wieden und machte sie zu einem unverzichtbaren Ort des Wiener Kulturlebens – sie wurde ihr Lebenswerk. Geprägt von der NS-Verfolgung und dem Versteck in Holland, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter, widmete sie sich mit ihrem speziellen Musik- und Literaturprogramm insbesondere der Förderung der jüdischen Kultur, kämpfte energisch gegen Antisemitismus und für mehr Toleranz – immer mit feinsinnigem Humor und Witz.

Mit ihrem ersten Mann und auch künstlerischen Partner Georg Kreisler – man erinnert sich an Heute Abend: Lola Blau – kam sie in den 1960er Jahren nach Wien und wurde hier als „Piefke“, wie sie in ihrer erfrischenden Selbstironie formulierte, rasant eine prägende Persönlichkeit des Wiener Kulturlebens.Mit ihrer ansteckenden Fröhlichkeit, ihrem unglaublichen Tatendrang und ihrer unbändigen Lebenslust nahm sie sich nie ein Blatt vor den Mund. Damit leitete sie 25 Jahre lang die Freie Bühne Wieden und machte sie zu einem unverzichtbaren Ort des Wiener Kulturlebens – sie wurde ihr Lebenswerk. Geprägt von der NS-Verfolgung und dem Versteck in Holland, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter, widmete sie sich mit ihrem speziellen Musik- und Literaturprogramm insbesondere der Förderung der jüdischen Kultur, kämpfte energisch gegen Antisemitismus und für mehr Toleranz – immer mit feinsinnigem Humor und Witz.

Marika Lichter,

geboren 1949 in Wien, ist weit mehr als eine gefeierte Sängerin und Schauspielerin. Als Tochter jüdischer Eltern, die den Holocaust überlebten, trägt sie das Gedenken an die Shoah tief in sich – und erhebt seit Jahrzehnten ihre Stimme gegen Gewalt, Ausgrenzung und Antisemitismus. In den 1970er-Jahren feierte sie große Erfolge als Popsängerin, später auch als Musicaldarstellerin. Doch ihre gesellschaftspolitische Haltung wurde zunehmend zum zentralen Bestandteil ihres öffentlichen Wirkens. Mit großem Engagement kämpft sie für Integration, Toleranz und soziale Gerechtigkeit. Ihre jüdische Identität ist für sie kein bloßer Hintergrund, sondern Antrieb für ihr Tun. Marika Lichter steht für Zivilcourage, Herzenswärme und ein Österreich, das sich seiner Verantwortung stellt.

Theo Lieder

und seine Ziehharmonika sind fast symbiotisch vereinigt. Wobei es gar nicht nur eine Ziehharmonika ist, die der liebenswürdige Korneuburger besitzt, sondern an die 20. Theo Lieder und sein Zwillingsbruder wurden 1939 in Belgien geboren, wohin seine Eltern vor den Nazis geflüchtet waren. Das Ziel sollte Indonesien sein, doch auf dem Zwischenstopp in Haifa stieg die Familie aus und tauchte unter, um die strengen Einwanderungsbestimmungen der britischen Mandatsbehörde zu umgehen. 1948 kehrte die Familie nach Wien zurück, sehr zum Leidwesen von Theo, der unter allen Umständen in Israel hätte bleiben wollen. In Wien fühlte sich Theo aber bald gut aufgehoben und blieb nach einer Buchdruckerlehre diesem Beruf bis zur Pensionierung treu. Daneben arbeitete er in vielen verschiedenen Bereichen, als Taxifahrer, Tankwart oder viele Jahre bei der Sicherheit für die jüdische Gemeinde. Seine Passion ist und bleibt aber die Musik. Mit seinem unglaublichen Repertoire an jüdischen und israelischen Liedern begeistert Theo Lieder immer wieder bei vielen Anlässen. Wir wünschen uns diese Auftritte noch möglichst lange!

Avraham Magits

stammte aus Litauen und sprach das so prägnant litwische Jiddisch. Er war in der revisionistischen Jugendorganisation Beitar sozialisiert worden: eine straff organisierte Gruppe. Die israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin und Jitzchak Schamir waren bekannte Mitglieder des Beitar gewesen. Magits trat dementsprechend immer in tadellosem Anzug und Krawatte auf. Hatte er das Wort, stand er auf, schlug die Hacken lautstark und militärisch zusammen und eröffnete immer mit den zackigen Worten: „Herrr Prrräsident, meine Damen und Herrren!“ Als langjähriges Mitglied im Vorstand der Kultusgemeinde hielt er dort zumeist scharfe Brandreden für oder gegen eine bestimmte Sache. Manchmal verzückte er jedoch mit trocken humorvollen Statements wie dem folgenden, bei dem es um die Beschwerden über die schlechte Küche im Maimonides Zentrum, dem jüdischen Altersheim in Wien ging. Magits sprach jedoch auch im Falle solcher eher trivialer Themen so, als ginge es um eine historische Rede, welche die Geschicke der Welt beeinflussen sollte. Vielen ist diese Rede noch immer deutlich in Erinnerung und sei diese, mit dem litwisch-jiddischen Wortlaut, wiedergegeben. Er hob also an wie immer: „Herrr Prrräsident, meine Damen und Herrren!“ Dann machte er eine kurze dramatisierende Pause, um dann staatstragend zu postulieren: „Dus Prrroblemm in derrr Küche … (dramatisierende Pause) … is derrr Koch!“ Die ersten Vorstandsmitglieder prusteten los, aber es ging noch weiter: „Ich geh schon herrrein in Maimonides Zentrum zwelef Johren (zwölf Jahre) und az ich komm herajn in Speisesaal und ich seh oifn Tisch Rindfleisch mit Gemüse, wejss ich … (dramatisierende Pause) … ez iz Mittwoch!“ Hätte Friedrich Torberg sein Buch Die Tante Jolesch über unsere Zeit geschrieben, Avraham Magits’ Reden hätten darin sicher Eingang gefunden.

Samy Molcho

gilt als der Spezialist für Pantomime und Körpersprache. In Haifa geboren, studierte er klassischen, modernen und fernöstlichen Tanz sowie Pantomime. Nach einer Solokarriere als Tänzer in Tel Aviv fand er in den 1960er Jahren in Wien eine neue Heimat. „Der Körper ist der Handschuh der Seele“ – mit diesem Motto prägte er als Regisseur und als Hochschulprofessor an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien sowie am Max Reinhardt Seminar Generationen von Kunstschaffenden, Führungskräften und Politikern. Durch die Verbindung von Körpersprache und Kommunikation prägte Samy Molcho die internationale Anerkennung von Pantomime und Körpersprache maßgeblich.

Rudolfine Steindling

genannt Finni (1934–2012) war eine österreichische Unternehmerin mit engen Verbindungen zur Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ). Stets elegant und teuer gekleidet galt sie als Prototyp einer Salonkommunistin. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Rudolfine Steindling als Buchhalterin in der Wiener Filiale der ungarischen Central Wechsel- und Creditbank. Dort lernte sie ihren Ehemann, den Holocaust-Überlebenden Dolly Steindling kennen, der ab 1974 Generaldirektor der Bank war. Rudolfine Steindling verließ das Bankhaus 1966 und begann ihren Aufstieg im Firmenimperium der Kommunistischen Partei Österreichs. Ab 1973 leitete sie die Novum GmbH, ein Unternehmen, das im Auftrag der DDR-Außenhandelsgeschäfte abwickelte. Nach dem Fall der Berliner Mauer verschwanden rund 130 Millionen Euro von DDR-Konten, die mit Steindling in Verbindung standen. Trotz jahrelanger juristischer Auseinandersetzungen blieb ein Großteil des Geldes unauffindbar. Steindling lebte zuletzt in Wien und Tel Aviv, wo sie als Spenderin und Mäzenin in Erscheinung trat. Sie starb 2012 und wurde in Wien bestattet.

Friedrich Torberg

als Kaffeehausliteraten zu bezeichnen, wäre zu kurz gefasst, obwohl er in Prag und in Wien gerne mit Egon Erwin Kisch, Joseph Roth und Alfred Polgar, mit Robert Musil und Franz Werfel seine Liebe fürs Kaffeehaus teilte. Torberg war in seiner Jugend begeisterter Wasserballer, später dann vor allem Reporter (beim Prager Tagblatt) und Schriftsteller, der mit Der Schüler Gerber und Tante Jolesch berühmt wurde. In seinem Erstlingswerk thematisiert Torberg seine schlechten Schulerfahrungen. Die Tante Jolesch entstand erst spät– nach seiner Rückkehr aus der Emigration in den USA – wieder in Wien. Darin charakterisiert der inzwischen vielfach geehrte Literat, der zeitlebens gegen Antisemitismus und Kommunismus auftrat, humorvoll das jüdische Leben in der Donaumonarchie und in der Emigration. Der Ausspruch „Was ein Mann schöner ist wie ein Aff‘, ist ein Luxus“ – wurde legendär.

Dr. Anton Winter

war eine Persönlichkeit der besonderen Art: Er war studierter Jurist, ist aber zeitlebens Rechtsanwaltsanwärter geblieben. Er vertrat dennoch die Interessen seiner Mandanten hervorragend, auch vor Gericht – mit großer Geschicklichkeit, besten Kontakten und großer Ausstrahlung. In der jüdischen Gemeinde galt er deswegen als echter Galizianer, denn Juden aus dem Kronland Galizien wurden genau solche Eigenschaften der Spitzfindigkeit und Wendigkeit zugeschrieben. Er stammte aus Lemberg, der viertgrößten Stadt der österreichisch-ungarischen Monarchie. Mit einem jüdischen Bevölkerungsanteil von mehr als 30 Prozent war Lemberg auch ein Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit. Dr. Winter war als Vize-Präsident und langjähriges Mitglied des Vorstandes der Kultusgemeinde allseits sehr beliebt, immer zu Späßen aufgelegt und ein Charmeur der höchsten Güte. In diesem Sinn erinnert man sich auch noch heute an ihn.