Apple Store

Der Apple Store auf der Kärntner Straße in Wien ist ein Anziehungspunkt für Fans der Produkte des gefragten Softwareentwicklers. Auch hinter der Fassade dieses im uniformen Apple-Design gestalteten Hightech Geschäfts verbirgt sich eine jüdische Geschichte. Hier befand sich einst das angesagteste Bekleidungsgeschäft der Stadt: Ludwig Zwieback und Brüder. Ludwig, Samuel und Emanuel Zwieback gründeten das Geschäft 1877 zunächst in der Mariahilfer Straße und errichteten 1895 das achtstöckige, elegante Geschäftshaus auf der Kärntner Straße, Ecke Weihburggasse. Nach dem Tod der Brüder erbte Ella Zirner-Zwieback das Geschäft und entwickelte es zum führenden Modehaus für die elegante Wienerin. Bekannt wurde sie auch durch ihr soziales Engagement und als bedeutende Förderin des Frauenfußballs. Ella Zirner-Zwieback etablierte darüber hinaus ein erfolgreiches Café, in dem die Ehemänner auf ihre einkaufenden Gattinnen warten konnten, versorgt mit den aktuellen Zeitungen. Nach dem „Anschluss“ 1938 wurde das Geschäft und die gesamte Liegenschaft „arisiert“. Ella Zirner flüchtete mit ihrem Sohn nach New York, wo sie bis zu ihrem Tod 1970 lebte. 1951 wurde das Geschäft restituiert, nicht aber der Rest des Eigentums der Familie Zwieback. Bis heute setzt sich der Enkel, Schauspieler August Zirner, dafür ein, dass zumindest die Erinnerung an seine Familie nicht vollständig ausgelöscht wird.

Die Kuffner Sternwarte in Ottakring.

Die Kuffner Sternwarte in der Johann-Staud-Straße 10 in Ottakring, erbaut in den Jahren 1884 bis 1896 war eine der bedeutendsten Sternwarten der Österreichisch- Ungarischen Monarchie. Der aus einer Bierbrauer-Familie (Ottakringer Brauerei) stammende Moritz von Kuffner (1854-1939) hatte die Idee, finanzierte den Bau und auch den Betrieb der Sternwarte. Die im Jahr 1896 installierten vier Hauptinstrumente sind noch heute vorhanden und im Einsatz. Beim Einmarsch der Nazis im Jahr 1938 verkaufte die jüdische Familie Kuffner hastig die Brauerei und flüchtete in die Schweiz. Die Sternwarte wurde von den Nazis enteignet. 1950 wurde die Liegenschaft an die Familie Kuffner rückgestellt, von dieser aber bald an eine Baugenossenschaft verkauft. Seit 1987 gehört die Sternwarte der Stadt Wien und wurde unter Denkmalschutz gestellt. Heute wird die Einrichtung von der Volkshochschule Ottakring als Bildungsbetrieb genützt. Moritz von Kuffner finanzierte in der wohltätigen Tradition seines Vaters Ignaz neben der Sternwarte viele andere Einrichtungen, wie z.B. die Ottakringer Synagoge in der Hubergasse und machte sich als Alpinist einen Namen.

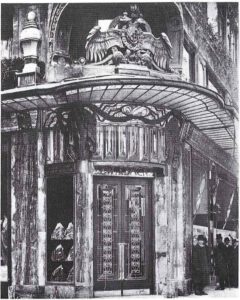

E. Braun & Co.

Graben (heute H&M) sind noch vorhanden. ©Danielle Spera

Eines der prächtigsten Gebäude am Graben – nur wenige Schritte vom Stephansdom entfernt –fällt vor allem durch seine imposante Fassadengestaltung auf. Dort befindet sich heute eine Filiale der Modekette H&M. Die jüdische Geschichte dieses Gebäudes bleibt allerdings verborgen. 1892 von Emanuel Braun und seinem Bruder gegründet wurde das Geschäft als Brautausstattungsunternehmen geführt und bot in den reich mit Holzvertäfelungen und vergoldeten Ornamenten geschmückten Sälen exklusive Mode und hochwertige Textilien an. Im Laufe der Jahrzehnte expandierte die Firma und eröffnete Filialen in mehreren Städten der Monarchie. Die Namen dieser Orte sind bis heute auf den Tafeln beiderseits des Haupteingangs zu lesen – ein stilles Echo auf vergangene Größe.

Mit dem „Anschluss“ 1938 änderte sich das Schicksal der Familie dramatisch. Sie verlor Geschäft, Vermögen und Existenzgrundlage, konnte aber in die USA flüchten. In New York, Long Island und in Palm Beach konnten die Brauns neue Geschäfte aufbauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude restituiert und später verkauft. Die Geschichte von E. Braun & Co. erzählt von jüdischer Unternehmenskultur, von Verlust und vom Überleben. Und sie lebt weiter – in den Erinnerungen, den Namen an den Tafeln und in den Mauern eines Hauses, das mehr gesehen hat, als man ihm ansieht.

Vom Lehrling zum Millionär: das Kaufhaus Gerngroß

Er kam als 19-jähriger von Bayern nach Wien, um als Lehrling beim jüdischen Stoffhändler Herzmansky zu arbeiten. Als Abraham Alfred Gerngroß 1908 starb, war er Eigentümer des größten Kaufhauses Wiens und mehrfacher Millionär. Er war nicht nur reich, sondern auch beliebt, sorgte für seine Belegschaft und selbst die Arbeiter-Zeitung unterstrich seine soziale Ader. Doch das „jüdische” Großkaufhaus Wiens wurde in den 1930er-Jahren Ziel vielfacher antisemitischer Angriffe. 1938 wurde es „arisiert“ und zum „Kaufhaus der Wiener – rein arisch“ – umbenannt. Die Mitglieder der Familie Gerngroß flohen nach Montevideo. Als der Erbe Paul Gerngroß 1947 nach Wien zurückkehrte, wurde das Kaufhaus restituiert. 1957 verkaufte die Familie Gerngroß die Aktien des Großkaufhauses an der Ecke Mariahilferstraße, Kirchengasse. Der Name blieb und ist bis heute jedem Wiener ein Begriff.

Jüdischer Friedhof Deutsch Wagram

Versteckt zwischen der industriellen Kulisse des Glock Werks in Deutsch-Wagram liegt ein weitgehend vergessener Ort jüdischer Geschichte. Ein alter Friedhof. Errichtet in den 1870er Jahren als Begräbnisstätte der kleinen jüdischen Gemeinde durch den Kaufmann Jakob Grünwald, wurde er bereits 1909 unter dem Vorwand sanitärer Gründe geschlossen. In der NS-Zeit wurde der Friedhof enteignet, in ein Betriebsgelände der Reichsbahn integriert und weitgehend zerstört. Heute erinnert nur ein Gedenkstein an die mehr als 80 hier Bestatteten – eingeklemmt zwischen Betonmauern und moderner Industrie. Ein stilles, fast übersehenes Mahnmal für das ausgelöschte jüdische Leben der Region.

Die Leopoldskirche – Symbol der Vertreibung

Die Leopoldskirche ist ein Symbol für die wenig bekannte und oft verdrängte Geschichte der erneuten Vertreibung der Juden aus Wien im 17. Jahrhundert. Ein Edikt Kaiser Leopolds I. aus dem Jahr 1669 verfügte die Ausweisung der jüdischen Bevölkerung aus dem Ghetto im Unteren Werd – jenem Gebiet am Donaukanal, in das sie Jahrzehnte zuvor aus der Stadt Wien (heutige Innere Stadt) verbannt worden waren. Auf den Trümmern der zerstörten Synagoge wurde unmittelbar nach Ablauf der Ausweisungsfrist 1670 der Grundstein für die Kirche gelegt. Wie das gesamte Viertel, wurde auch sie nach dem judenfeindlichen Kaiser Leopold benannt. Nachdem die Kirche während der zweiten Türkenbelagerung 1683 ausbrannte, wurde das Gebäude – nicht ohne die „gänzliche Austreibung der Hebräer aus Niederösterreich“ auf einer Tafel über dem Portal zu unterstreichen – wieder aufgebaut.

Palais Ephrussi

Am Universitätsring gelegen, blickt das Palais Ephrussi auf eine Geschichte voller Glanz, Zerstörung und Wiederentdeckung zurück. Es wurde 1873 für den jüdischen Bankier Ignaz von Ephrussi errichtet – Mitglied einer europaweit tätigen Dynastie mit Wurzeln in Odessa. Die Familie war im internationalen Finanzwesen aktiv und in Wien und Paris gleichermaßen für ihre Kunstliebe und ihr Mäzenatentum bekannt. In Wien schuf Theophil Hansen für die Ephrussis ein Gebäude im historistischen Stil mit imposantem Vestibül, marmorverkleideter Prunkstiege und aufwändig gestalteten Deckengemälden von Christian Kriepenkerl. Das Palais war nicht nur Wohnhaus, sondern Ausdruck einer jüdischen Lebenswelt auf höchstem gesellschaftlichem Niveau. Nach dem “Anschluss” wurde das Palais brutal enteignet. Viktor Ephrussi wurde von der Gestapo gezwungen, das gesamte Eigentum abzutreten. Die Familie floh ins Exil, ihre Kunstsammlung wurde zerstreut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Palais nach langen Bemühungen an Victor Ephrussis Tochter, Elisabeth de Waal, restituiert. Sie musste das Palais verkaufen – für das enteignete Bankhaus erhielt die Familie lediglich 5.000 Schilling. Erst Jahrzehnte später rückte die Familiengeschichte wieder ins öffentliche Bewusstsein – durch Edmund de Waals Buch Der Hase mit den Bernsteinaugen.

Das Palais Epstein – Ein Ringstraßenpalais mit wechselvoller Geschichte

Das Stadtpalais und Unternehmenssitz der Familie Epstein an der Ringstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft zum fast zeitgleich ebenfalls von Theophil Hansen erbauten Parlament, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Dank der Kunstsinnigkeit Gustav Epsteins, der in dritter Generation das zu Weltruhm erlangte Unternehmen seines Vaters übernommen und schließlich sein eigenes Bankhaus gegründet hatte, entstand das prunkvolle Palais. Als erfolgreicher Industrieller, Kunstfreund und Mäzen war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, zum Bau der Ringstraße, beizutragen – dem Prestigeprojekt der Gründerzeit. Doch nur drei Jahre nach Fertigstellung des Palais zwang der Börsenkrach 1873 die Familie zum Verkauf. Nach dem Auszug der Familie 1877 wurde das Palais abwechselnd von Unternehmen (Imperial Continental Gas Association) und öffentlichen Institutionen (Verwaltungsgerichtshof, Stadtschulrat, Akademie für Musik und darstellende Kunst) genutzt. 1938-1945 beherbergte das Palais das Bauamt der Nationalsozialisten. Während der Besatzungszeit quartierten sich die sowjetische Stadtkommandatur und der NKWD (Volkskommissariat für innere Angelegenheiten der Sowjetunion) ein. Seit zwei Jahrzehnten dient das Palais nun parlamentarischen Zwecken.

Palais Rothschild

Wer heute an der Residenz der brasilianischen Botschaft in Wien vorbeigeht, sieht ein stattliches Gebäude mit Nationalflagge. An die jüdische Geschichte, die sich in diesen Mauern abspielte, erinnert heute nichts mehr. Erbaut 1894, war das Palais einst eine der prachtvollen Residenzen der Familie Rothschild. Die Architektur stammt vom renommierten Büro Fellner & Helmer, bekannt für seine Theaterbauten. Die opulente, neorenaissancehafte Fassade mit Pilastern, Maskaronen und Balustraden und die prunkvollen Innenräume könnten von einer Zeit erzählen, in der jüdisches Leben nicht im Schatten stand, sondern mitgestaltete. Nach dem Aufstieg des Nationalsozialismus und dem Raub jüdischen Eigentums in Österreich, verlor die Familie nicht nur das Palais, sondern all ihren Besitz. Louis Rothschild wurde ein Jahr lang von der Gestapo inhaftiert. Das Palais wurde später restituiert. In den 1960er-Jahren bezog die brasilianische Botschaft das Gebäude und verwendet es seither als ihre Residenz. Die anderen prachtvollen Bauten der Familie Rothschild in und um die Prinz-Eugen-Straße in Wien wurden abgerissen und dienen heute als Sitz und Büros der Arbeiterkammer.

Palais Todesco

kulturellen Anspruch des jüdischen

Bürgertums. ©Danielle Spera

An der Wiener Kärntner Straße gegenüber der Staatsoper erhebt sich das Palais Todesco – ein prächtiges Bauwerk des Historismus. Errichtet wurde es in den 1860er-Jahren für den Unternehmer und Philantropen Baron Eduard von Todesco. Die Familie war durch die Textilbranche zu großem Wohlstand gelangt und gehörte zu den einflussreichsten Unternehmerdynastien Wiens. Die Architektur des Palais, gestaltet von Ludwig Förster und Theophil von Hansen, zeigt eine klassizistische Strenge mit neorenaissancehaften Elementen. Pilaster, Maskarone, Atlanten und reich dekorierte Fassaden spiegeln den kulturellen Anspruch und das Selbstbewusstsein des jüdischen Bürgertums jener Zeit wider. Eduards Gattin Sophie führte dort einen der einflussreichsten Salons. Das Palais war bereits 1935 an die „Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer, Versicherungs AG“ verkauft worden. Nach dem Krieg wurde das Gebäude als Zentrale der Österreichischen Volkspartei genutzt. Heute zeugt es von der einstigen Pracht – und von der gewaltsam unterbrochenen Geschichte einer Familie.

Das Sanatorium Purkersdorf –ein Gesamtkunstwerk der Wiener Werkstätte

das großbürgerliche Klientel gebaut,

wird heute als Altenheim geführt. ©gemeinfrei

Dem Weitblick und Kunstsinn des Generaldirektors der Schlesischen Eisenwerke Gleiwitz, Viktor Zuckerkandl, ist das Baujuwel Sanatorium Purkersdorf zu verdanken. Auf dem Areal, das er 1903 erwarb, befand sich bereits eine Kuranstalt, die er zu einem Sanatorium für die großbürgerliche Klientel erweitern wollte. Von Josef Hoffmann entworfen und erbaut, gilt es – mit seiner Innenausstattung – als eines der Gesamtkunstwerke der Wiener Werkstätte par excellence. Die Zäsur erfolgte 1938, als der Betrieb arisiert wurde. Die Erben von Victor Zuckerkandl wurden enteignet, vertrieben und im KZ ermordet. Das Areal diente zunächst als Lazarett der Wehrmacht, später wurde es von den Sowjets genützt. Nach einem vierjährigen Rückstellungsverfahren und einem Vergleich mit der Familie Gnad, verkaufte die Erbengemeinschaft 1952 die gesamte Liegenschaft an den Evangelischen Verein für Innere Mission, der bis 1975 ein Spital und bis 1985 ein Altenheim führte. Der denkmalgeschützte und zunächst in den 1990er und erneut in den 2000er Jahren umfassend renovierte Bau ist in die heutige Seniorenresidenz integriert.

Die mittelalterliche Synagoge von Bruck an der Leitha

Überdauert hat sie Dank einer Verwechslung. Irrtümlich von der Denkmalbehörde der Nationalsozialisten für eine ehemalige Kapelle gehalten, wurde sie 1938 unter Denkmalschutz gestellt – beschrieben als „erhaltenswertes kunstgeschichtlich hervorragendes kirchliches Bauwerk mit einem gotischen Rippengewölbe im Inneren“ – und dies, obwohl die Synagoge als solche in den Stadtchroniken zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts als solche geführt wurde. Tatsächlich ist die Brucker Synagoge eine der bedeutendsten und besterhaltenen mittelalterlichen Synagogenbauten im deutschsprachigen Raum, errichtet um 1300. Nach der Vernichtung der Wiener jüdischen Gemeinde wurde sie nicht mehr genützt. Das bemerkenswerte Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe des Rathauses der Stadt. Es wurde 2015 von der Stadtgemeinde angekauft, eine Sanierung der ehemaligen Synagoge steht allerdings noch aus.

Ein Stück Ghettomauer

Nach der Zerstörung der mittelalterlichen jüdischen Wiener Gemeinde 1421 mieden Jüdinnen und Juden für Jahrzehnte die Stadt. Erst als die habsburgischen Herrscher angesichts permanenter Kriege dringend Geld brauchten, wurden Juden wieder nach Wien geholt. Als Preis für das Aufenthaltsrecht waren hohe Abgaben zu entrichten. So entstand erneut eine jüdische Gemeinde – mit eigener Infrastruktur und wachsendem Einfluss. Besonders während des Dreißigjährigen Kriegs stieg der Finanzbedarf weiter, und Kaiser Ferdinand II. war bald auf die Unterstützung wohlhabender jüdischer Bürger angewiesen.

Sie waren Geldgeber und Lieferanten für die Armee, Münzproduzenten und als Händler erfolgreich. Die Bürger empfanden die Juden bald als lästige Konkurrenz. 1624 mussten die Juden aus der Stadt in ein Ghetto jenseits des heutigen Donaukanals übersiedeln. Mit dem „Unteren Werd“ entstand der erste Stadtteil Wiens außerhalb der bisherigen Stadtmauern. Das Ghetto war mit einer Mauer umgeben, die in Teilen noch heute – im Hof des Hauses Tandelmarktgasse 8 – erhalten ist. Die Überreste dieser Ghettomauer sind ein Zeugnis der Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Wien und – und erinnern zugleich an die erneute Vertreibung im Jahr 1670 unter Kaiser Leopold I., die sowohl auf den wachsenden Widerstand gegen die jüdische Gemeinde als auch auf den Einfluss seiner streng katholischen Gemahlin, Margherita Theresa von Spanien, zurückging.

Theodor Herzl Grab am Döblinger Friedhof

Friedhof. ©René Wachtel

Theodor Herzl (1860–1904), der Begründer des modernen Zionismus, wurde in Budapest geboren, verbrachte jedoch den Großteil seines Lebens in Wien. Mit der Vision eines eigenen Staates für das jüdische Volk, die er mit größter Leidenschaft verfolgte, legte er den Grundstein für die Gründung Israels. Aufgerieben durch zahlreiche Reisen zur Unterstützung seines Plans starb Herzl im Alter von nur 44 Jahren im niederösterreichischen Edlach an der Rax. Bestattet wurde er zunächst im Grab seiner Eltern auf dem Döblinger Friedhof in Wien. Er hatte verfügt, dass seine sterblichen Überreste – sollte es je einen jüdischen

Staat geben – dorthin überführt werden sollten. Ein Jahr nach Ausrufung des Staates Israel wurden 1949 die Särge von Theodor Herzl und seinen Eltern nach Jerusalem überführt, wo sie auf dem Herzlberg ihre letzte Ruhestätte fanden. Die ursprüngliche Grabstätte in Wien wird bis heute als Ehrengrab von der Stadt Wien erhalten (Döblinger Friedhof, Gruppe I1, Reihe G1, Nr. 30).In Wien tragen heute mehrere Orte den Namen Theodor Herzls. An seinem ehemaligen Wohnhaus in der Berggasse erinnert seit 2023 eine Gedenktafel an den Begründer des Zionismus.

Die Villa Wassermann in Altaussee

Ende des 19 Jahrhunderts entwickelte sich im Salzkammergut die „Sommerfrische“. Dort verbrachten auch viele jüdische Künstler und jüdische Familien den Sommer. Um die Seen des Salzkammergutes kauften jüdische Familien Liegenschaften und bauten Villen, z.B. die Villa Wassermann am Ufer des Altausseer-Sees, benannt nach dem Schriftsteller Jakob Wassermann (1873-1934), der das Grundstück samt Haus 1922 erworben hatte. Mit Unterstützung eines befreundeten Wiener Bankiers wurde das Haus in eine repräsentative Villa umgestaltet. Jakob Wassermann galt in den 1920er- Jahren als einer der bedeutendsten Romanciers im deutschsprachigen Raum – neben Thomas Mann und Hermann Hesse war er einer der erfolgreichsten Autoren. Unmittelbar nach der Machtergreifung der Nazis in Deutschland wurden seine Werke verboten. Wassermann liebte das Ausseerland über alles. Während die meisten Künstler nur die Sommerfrische genossen, war Jakob Wassermann ein „echter Altausseer“ geworden und lebte mit seiner zweiten Frau das ganze Jahr über dort. Er starb 1934 in Altaussee und wurde am dortigen Friedhof beigesetzt. Das Grab wird noch heute von der Gemeinde Altaussee gepflegt. Wassermann pflegte zu sagen: „Altaussee ist kein Dorf, sondern eine Krankheit, die man nie mehr los wird!“

Das Café Arabia am Kohlmarkt

Die Wiener Cafés waren durchwegs durch ihre jüdischen Gäste aber auch Besitzer geprägt. Das galt auch für das erste Espresso in Wien, das Café Arabia am Kohlmarkt. Alfred Weiss (1890–1974), dessen Vater bereits Inhaber einer Kaffeerösterei war, baute Arabia Kaffee auf und

entwickelte sie gemeinsam mit dem Grafiker Joseph Binder zu einer unverwechselbaren Marke. 1938 wurde die Firma „arisiert“, Alfred Weiss konnte nach Italien flüchten und erkämpfte sich seine Firma nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. 1951 eröffnete er das Café Arabia am Kohlmarkt 5 nach den Plänen des Architekten Oswald Haerdtl. 1953 kaufte Alfred Weiss das sanierungsbedürftige Palais Auersperg, das er ebenfalls von Haerdtl renovieren und umgestalten ließ. Nach kürzester Zeit wurde das Arabia mit seiner exquisiten Ausstattung zum angesagten Treffpunkt. Nach dem Tod von Alfred Weiss 1974 wurden seine Firmen und Immobilien verkauft oder verpachtet. Das Café Arabia wurde 1999 geschlossen, womit auch ein Architekturjuwel der 1950er-Jahre endgültig verloren ging. Heute ist an seiner Stelle eine Boutique zu finden. Nichts mehr erinnert an den Glanz des ersten Espressos von Wien.

Das Café Palmhof

Mariahilfer Straße in Wien, heute ein Diskontmarkt. ©Privatsammlung Kinsky

Am Beginn der Äußeren Mariahilfer Straße in Wien war bis 1938 das Café Palmhof verortet. Es zählte zu den erfolgreichsten Einrichtungen seiner Zeit. Die Brüder Otto und Karl Pollak hatten das Café 1919 übernommen. Unter Tags wurde es als Café geführt, abends wurde es zum Konzertsaal, zum Jazzclub und zum Tanzlokal. Es bot 350 Gästen Platz und wurde durch seine innovative Programmierung berühmt. Konzerte aus dem Palmhof wurden live im Radio übertragen. Heute würde man das Palmhof als Hotspot bezeichnen. Darüber hinaus zeichneten sich die Brüder Pollak als sozial engagierte Arbeitgeber aus. Nur fünf Tage nach dem so genannten „Anschluss“ im März 1938 wurde das Café Palmhof „arisiert“ und einem früheren Kellner übertragen. Die Familie Pollak inklusive der achtjährigen Tochter wurde nach Theresienstadt deportiert. Karl und viele andere Familienmitglieder wurden ermordet. Otto Pollak bekam zwar sein Wohnhaus und das Café zurück, doch er war ein gebrochener Mann und konnte nicht an sein früheres Leben anknüpfen. Heute befindet sich anstelle des Café Palmhof ein Penny Markt.

Die Liliputbahn im Wiener Prater

Die Liliputbahn im Wiener Prater ist eine 3,9 Kilometer lange, schmalspurige Parkeisenbahn, die auf einem Rundkurs verläuft. 1928 eröffnet, wurde sie sofort zu einer großen Attraktion. Gleich nach dem „Anschluss“ wurde die Liliputbahn des jüdischen Unternehmers Eduard Steiner „arisiert“, nach dem Zweiten Weltkrieg und langen Bemühungen restituiert. Danach übernahm der Textilhändler Jakob Passweg (1902–1980), der die NS-Zeit in Wien versteckt überlebt hatte, die Liliputbahn und wurde 1950 deren Alleinbesitzer. Er zog sich aus dem Textilhandel zurück und machte die Liliputbahn zu seiner Lebensaufgabe. 1980 starb Jakob Passweg, heute ist seine Tochter Anna Kleindienst die Eigentümerin. Der Name der kleinen Bahn bezieht sich auf den Roman Gullivers Reisen von Jonathan Swift, in dem winzige Menschen auf einer Insel namens Liliput leben.

Die Stolpersteine in Güssing

Die Stolpersteine in Güssing sind Teil eines europaweiten Erinnerungsprojekts des Künstlers Gunter Demnig und das erste Denkmal dieser Art im Burgenland. Sie dienen als Mahnmale für die Opfer des Nationalsozialismus und erinnern an Menschen, die einst in Güssing lebten, bevor sie entrechtet, deportiert oder ermordet wurden. Die kleinen Messingtafeln, eingebettet in den Gehwegen vor den ehemaligen Wohnstätten der Opfer, tragen deren Namen, Geburts- und Todesdaten. Sie fordern Passanten auf, innezuhalten und über die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner nachzudenken.Im Südburgenland hatten sich auf den Ländern der ungarischen Adelsfamilie Batthanyi jüdische Gemeinden in Güssing, Rechnitz, Schlaining und später auch Oberwart etabliert. Jüdisches Leben gab es im Burgenland bereits im 13. und 14. Jahrhundert und nach der Vertreibung der Jüdinnen und Juden durch Leopold I. 1670 aus Wien, entstanden diese sieben Gemeinden. Es waren durchwegs fromme Familien, die streng nach orthodoxem Ritus lebten und deren Gemeindevertreter sich regelmäßig trafen. Viele lebten vom Handel mit Textilien, Fellen, Honig und Getreide.

Das Theater in der Josefstadt

Haben Sie gewusst, dass das Theater in der Josefstadt in der heutigen Form auf den Begründer der Salzburger Festspiele, Max Reinhardt, zurückgeht? Er hatte die Idee, das Theater – es ist das älteste noch bespielte Theater Wiens – umzugestalten. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges war „die Josefstadt“, wie das Theater im Volksmund genannt wird, ziemlich heruntergekommen. Max Reinhardt wollte es nach dem Vorbild des Teatro de Fenice in Venedig umgestalten. Aber ohne die Finanzierung des Financiers Camillo Castiglioni wäre das niemals möglich gewesen. 1923 kaufte Castiglioni das Theater und ließ es nach den Wünschen Reinhardts umbauen. Das Theater wurde 1788 gegründet, bald aber zu klein geworden, beauftragte man den Architekten Josef Kornhäusl, einen der wichtigsten Vertreter des Klassizismus, mit dem Neubau. Er wurde 1822 eröffnet, wenig später baute Kornhäusl den Stadttempel in der Seitenstettengasse, der daher nicht zufällig einem Theater ähnelt.

Jüdisches Theater damals und heute

Im denkmalgeschützten Jugendstilbau des Nestroyhofs am Nestroyplatz im zweiten Wiener Gemeindebezirk liegt das „Hamakom“ – Hebräisch für „der Ort“. Seit der Gründung 2009 als erstes zeitgenössisches jüdisches Theater Österreichs macht es jüdische Perspektiven in ihrer Vielfalt sichtbar. Das Haus hat eine lange Geschichte und Theatertradition. 1898 wurde das Gebäude in der Praterstrasse nach Plänen des Architekten und Zionisten Oskar Marmorek erbaut und nach Johann Nestroy benannt. Die Säle wurden als Theater, Tanzlokal und Kino genützt, bis 1927 das Ensemble Jüdische Künstlerspiele im Nestroyhof das Theater Reklame eröffnete. 1938 wurde das Theater geschlossen und das Gebäude 1940 „arisiert“. 1952 kam es zu einer Einigung der jüdischen Eigentümerin Anna Stein, der die Flucht nach New York gelungen war, und den „Ariseuren“, der Familie Polsterer. Anstelle des Theaters wurde ein Supermarkt eingerichtet. Nach der Schließung des Supermarkts beherbergen die Räume heute das Hamakom, einen Ort lebendiger, streitbarer jüdischer Gegenwartskultur.

Das Riesenrad. Eine jüdische Attraktion

1895 eröffnete einer der ersten Themenparks der Welt auf dem Gelände des Wiener Praters: Venedig in Wien. Die Initiatoren waren der Direktor des Carltheaters und Unternehmer Gabor Steiner (1858–1944), der Architekt Oskar Marmorek (1863–1909) sowie der Schriftsteller und Journalist Ignaz Schnitzer (1839–1921). 1897 wurde das Riesenrad zur neuen Attraktion. Es war auf einem Grundstück von Gabor Steiner errichtet worden. 1916 war der Abriss des Riesenrads geplant – wegen eines ausgelaufenen Pachtvertrags und fehlender Rentabilität. Doch Ressourcenknappheit verhinderte dies, und nach Kriegsende ersteigerte der Geschäftsmann Eduard Steiner das Riesenrad. Nach dem „Anschluss“ 1938 wurden sowohl Gabor als auch Eduard Steiner enteignet. Sie waren nicht miteinander verwandt. Gabor Steiner konnte zu seinem Sohn Max nach Los Angeles flüchten – zu diesem Zeitpunkt bereits einer der wichtigsten Komponisten von Filmmusik in Hollywood (u.a. für Vom Winde verweht oder Casablanca).. Sein Vater Gabor starb 1944 in Beverly Hills. Eduard Steiner, der Besitzer des Riesenrads, wurde 1944 in Auschwitz getötet. Das Riesenrad wurde nach einem langen Rechtsstreit 1953 an seine Erben restituiert. Sie verkauften es schließlich an den Anwalt, der ihnen zur Rückgabe verholfen hatte.

Das Warenhaus Rothberger

Stephansdom. ©gemeinfrei

„Wo liegt der Stephansdom? Vis-a-vis vom Rothberger!“ Diese geflügelte Phrase galt für das Warenhaus Rothberger in der Wiener Innenstadt. Der Unternehmensgründer Jacob Rothberger (1825–1899) wurde in Ungarn geboren, arbeitete mehrere Jahre als Schneider in Paris und eröffnete 1861 ein kleines Geschäft am Stephansplatz 9. Als neues Konzept bot Rothberger eine Kleiderschwemme an, wo Kunden ihre alten Kleider abgeben und gegen einen kleinen Aufpreis neue Textilien erhalten konnten. Bald musste man vergrößern, das Haus am Stephansplatz wurde gekauft. Der 1886 eröffnete Neubau – geplant vom Architektenduo Fellner und Helmer – entsprach mit seiner elektrischen Beleuchtung, dem hydraulischen Aufzug und der Dampf-Zentralheizung modernsten technischen Standards. Als Jakob Rothberger starb, hinterließ er ein bedeutendes Vermögen. Seine Söhne übernahmen den Betrieb, bis er 1938 „arisiert“ wurde. Sie konnten flüchten, zunächst nach Kuba, dann nach Kanada. Die Liegenschaften am Stephansplatz wurden an die Familie Rothberger rückgestellt und Mitte der 1950er-Jahre verkauft. Die Restitution der Rothbergerschen Kunst- und Porzellansammlung zieht sich bis in unsere Tage.

Villa Castiglioni

Das prachtvolle Bauwerk am Grundlsee wurde 1881 erbaut. Jahre später kaufte der Industrielle und Pionier der österreichischen Luftfahrt, Camillo Castiglioni, die Villa dem ersten Besitzer ab. Castiglioni ließ das Gebäude für seine Frau, Iphigenie Buchmann, eine gefeierte Schauspielerin am Burgtheater, zu einem Märchenschloss ausbauen. Sie wiederum verkaufte das Haus 1937. Camillo Castiglioni wurde 1879 in Triest als Sohn eines Rabbiners geboren und investierte schon früh in die Luftfahrt. Im Ersten Weltkrieg war er einer der führenden Flugzeug-Motorenlieferanten für Österreich-Ungarn und für das Deutsche Kaiserreich. 1922 kaufte er die Marke BMW und machte sie mit seinen strategischen Entscheidungen zukunftsfit. Ende der 1920er Jahre verlor Camillo Castiglioni bei Fehlspekulationen fast sein gesamtes Vermögen. Die Villa am Grundlsee beherbergte später die private Bibliothek Adolf Hitlers. Dabei verschwanden wertvolle Originalpartituren von Richard Wagner.

Das Rothschild-Spital

das großbürgerliche Klientel gebaut,

wird heute als Altenheim geführt. ©gemeinfrei

1873 stiftete Anselm Salomon von Rothschild ein Spital im Andenken an seinen Vater. Das Rothschild-Spital am Währinger Gürtel wurde von Wilhelm Stiassny geplant und nach den modernsten medizinischen Standards errichtet. Hier wirkten bedeutende Mediziner wie Otto Zuckerkandl oder später, bis zu seiner Deportation, Viktor Frankl. Nach dem ‚Anschluss‘ war es das einzige Spital, in dem Jüdinnen und Juden noch behandelt werden durften – und in dem auch jüdische Ärztinnen und Ärzte tätig waren.1942 musste das Spital geräumt werden, ein Großteil der Ärzte wurde deportiert. Der Chirurg Max Jerusalem und seine Frau begingen kurz vor der Deportation Selbstmord. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude bis 1952 als provisorisches Lager für Displaced Persons genützt. Mehr als 250.000 jüdische Flüchtlinge wurden in dieser Zeit dort betreut. Nach der Ungarn-Krise 1956 diente das Gebäude erneut als Unterkunft für Geflüchtete. 1949 erhielt die Kultusgemeinde das ehemalige Spital zurück, die es an die heutige Wirtschaftskammer Wien verkaufte. Das Gebäude wurde 1960 abgerissen, der Neubau beherbergt heute das Wirtschaftsförderungsinstitut.